-

行业资讯

INDUSTRY INFORMATION

国有企业改革正在进入深水区,随着国务院国资委明确提出2025年前全面推行不胜任退出机制,央国企传统人力资源管理体系正面临全新挑战,从“铁饭碗”到“优胜劣汰”,这一转变不仅是对组织活力和管理效能的再塑,更是对企业适应市场竞争和高质量发展能力的深度考验。

在经济环境持续变化、人才竞争日趋激烈的背景下,如何科学、有序地推进不胜任退出机制,成为央国企管理者必须直面的核心课题。退出机制的有效实施,关乎企业内部治理现代化,也直接影响国企整体竞争力和社会就业环境的优化。面对变革,红海云凭借智能化人力资源解决方案,正在为央国企的机制落地和能力提升提供坚实技术支撑,推动组织转型顺利迈进。

一、改革政策动因

近年来,中央层面持续深化国企用人制度和管理体制改革,旨在通过完善任期制、契约化等市场化机制激发组织活力。然而,尽管部分央国企已初步建立“能上能下”的用人环境,但“岗位终身制”、“安于现状”等现象依然普遍,干部队伍活力和创新动力尚未充分释放。在此背景下,国资委明确提出将不胜任退出机制作为深化提升行动的核心举措,并要求2024年央企二、三级企业的覆盖率达到70%以上,推动管理层真正实现动态调整。

不胜任退出机制的核心在于通过制度化手段倒逼管理层突破舒适区、主动提升履职能力,让“优胜劣汰”成为常态。相比以往的人情管理方式,这一机制更强调岗位胜任力、绩效结果和市场导向,强化干部队伍的责任感和紧迫感,引导企业聚焦主责主业、持续优化人才结构。政策设计上,退出机制不仅是对干部管理的革新,更是推动企业治理现代化、增强核心竞争力的重要抓手。随着政策持续推进,央国企正加快向市场化、法治化、专业化的人才管理体系转型,为高质量发展夯实基础。

二、现实执行难点

1)标准模糊

当前,不胜任退出机制在不少央国企的实际推行中,考核标准尚未做到科学细致,比如部分企业将退出对象简单等同于到龄退休、违纪处分等人员,出现“凑数”现象,偏离了机制最初的激励和优化目标。由于缺乏明确、可量化的岗位胜任力模型和绩效指标,考核结果难以体现真实的业务能力与工作贡献,容易导致优秀员工被误判,或者能力不足者因关系和人情被“保护”。标准模糊不仅削弱了退出机制的权威性,还影响了企业干部队伍的整体积极性与信任度,成为机制落地的主要障碍之一。

2)过程不透明

在实际操作中,考核和退出流程的透明度普遍不足。许多企业考核过程缺乏公开、公正的操作细则,员工难以及时获知自身被评定为“不胜任”的具体原因,而缺乏有效的信息沟通,也容易引发员工疑虑和不满,甚至影响团队士气。此外,退出流程中仍存在人为干预空间,考核结果难以接受监督和复核,同样会导致部分员工对机制产生抵触情绪。过程不透明不仅影响机制的公信力,也为企业后续的申诉与纠纷埋下隐患,削弱改革的积极成效。

3)监督薄弱

监督机制的不完善,进一步放大了退出过程中的不公正风险。目前,部分央国企尚未建立独立、权威的监督机构,员工投诉和申诉渠道不畅,实际问题难以及时反馈和纠正。在缺乏有效监督的环境下,退出机制容易被异化为“政绩工程”或“一阵风”运动,甚至出现滥用、走过场等现象。监督薄弱不仅降低了员工对退出制度的信任,也影响企业内部管理的规范性,阻碍机制健康、可持续发展,只有强化监督、保障公平,才能让不胜任退出机制真正发挥应有的改革效能。

4)激励脱节

只有同步完善激励与退出两端,才能激发组织正向动力,形成“进退有序、奖优罚劣”的良性用人环境,从而为央国企改革注入持续活力。然而,目前的不胜任退出机制往往与企业内部的激励机制脱节,缺乏奖优惩劣的系统性设计——部分企业将重心放在“淘汰”上,忽视了对高绩效员工的表彰、晋升和激励。激励缺位不仅削弱了员工的积极性和创新动力,还容易导致管理层和员工对改革产生误解,将退出机制视为单纯的负面压力源。

三、组织生态变化

1)危机感提升

随着不胜任退出机制的逐步落地,央国企管理层的危机意识和责任感被显著激发。在“能上能下、优胜劣汰”的制度环境下,干部和员工逐渐摆脱了传统“铁饭碗”思维,主动适应更加严格的绩效考核和岗位胜任力要求,而越来越多的管理者开始重视个人能力提升与职业发展规划,积极参与各类培训和自我学习。这种内在驱动力的增强,为企业营造了追求卓越、持续改进的组织氛围,推动国企治理向现代化转型。

2)人才流动加快

退出机制的实施打破了以往论资排辈、职位固化的局面,推动了企业内部人才的加速流动。通过科学、透明的考核与动态淘汰,央国企为年轻高潜力人才打开了晋升通道,使干部队伍结构更加合理,令高绩效员工获得更多发展机会,进而形成优胜劣汰的正向循环,激发了组织创新与活力。员工在公平竞争环境下,主动学习和自我驱动意识增强,团队整体能力持续提升,使企业在人才梯队建设、后备干部培养等方面也有了更高效的运作机制。

3)绩效文化强化

不胜任退出机制推动了企业绩效文化的快速落地——以业绩和能力为核心的考核体系逐步取代了传统的人情评价,有效激发了团队成员的责任心和进取心。管理层和员工更加关注岗位价值与绩效贡献,形成了以目标为导向、奖优罚劣的内部环境,而企业也从中获利,通过强化绩效管理和激励机制,打造出竞争力更强、执行力更高的团队,为高质量发展积蓄澎湃动力。与此同时,伴随红海云等数智化工具的应用,考核过程与结果将更加科学透明,进一步推动内部形成以目标为导向、持续优化的管理氛围。

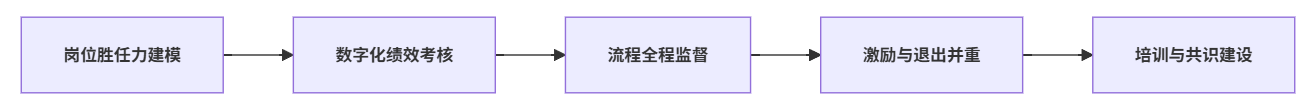

四、落地路径创新

1)岗位建模

实施不胜任退出机制的第一步,是建立科学的岗位胜任力模型。央国企需结合企业战略与业务实际,细化各类岗位的责任、能力要求和绩效标准,确保每一个岗位都有清晰、具体的评价依据。岗位建模不仅为考核提供了客观基础,也有助于员工明确自身发展方向,减少机制推行过程中的主观随意性和争议。通过梳理岗位关键指标,企业能够实现人才评价的标准化和量化,为后续绩效考核和动态调整奠定基础。

2)数字化考核

在岗位模型基础上,央国企应充分利用数字化工具,实现绩效考核的智能化和数据化。通过红海云等专业人力资源管理系统,企业可以实时采集员工工作数据、任务完成度、能力成长等多维度信息,提升考核的准确性与客观性,并且,系统的自动化分析和预警,还可以减少人为干预和误判风险,使考核过程更加透明、可追溯。在红海云的赋能下,数字化考核不仅提高了管理效率,也为企业高效执行退出机制、及时发现和激励优秀人才提供了有力支撑。

3)过程监督

确保退出机制公平公正落地,必须建立全过程监督体系。因此,央国企需设立独立监督机构或指定专门部门,对考核与退出流程进行全程跟踪和审查,并同步开通员工申诉和投诉渠道,确保每一位员工在遭遇不公时能够及时反馈和得到公正处理。过程监督不仅提升了制度的公信力,也有效防止了考核流程中的“走过场”、权力寻租和人为操控,为机制顺利执行提供坚强保障。

4)激励联动

退出机制要发挥最大效能,必须与正向激励机制协同推进。央国企应同步完善晋升、表彰、奖励等激励政策,将高绩效员工的成长路径和退出机制有机结合。通过奖优罚劣的双向调节,企业能够激发员工积极性,营造进退有序、能上能下的用人环境。激励联动不仅让退出机制更易被员工接受,也有助于打造高绩效、高活力的人才队伍,为企业持续转型升级提供动力。

5)培训赋能

在机制落地过程中,持续的培训与共识建设同样不可或缺。央国企需要针对管理层与员工,定期开展岗位胜任力、绩效认知、流程规范等相关培训,提升全员对退出机制的理解和认同。通过案例分享、政策解读等多种形式,帮助员工正确面对岗位流动与绩效管理,减少改革阻力。培训赋能不仅强化了改革理念,也为企业营造健康、开放、积极的组织氛围,确保退出机制顺利实施并持续优化。

五、机制驱动发展

现如今,不胜任退出机制的科学实施,已成为央国企推动高质量发展的核心动力之一。这一机制通过岗位建模、数字化考核、过程监督、激励联动与培训赋能等多维协同,构建了公正、透明、进退有序的人才管理体系。企业内部的人才流动与绩效导向逐步形成,干部队伍结构优化,创新活力不断增强。通过标准化和智能化的人力资源管理,央国企能够更有效地识别和激励优秀人才,及时调整不适岗人员,提升组织整体执行力和市场竞争力。

在机制落地过程中,红海云等数智化平台为央国企提供了坚实的技术支撑,其高效的数据采集、智能分析与流程自动化等功能,使退出机制执行更加高效、规范,在促进机制与激励的结合的同时,不仅提升了员工积极性,也促使企业管理更加科学、规范,为央国企治理能力现代化和高质量发展提供了坚强保障,从而助力更多企业在机制创新中实现人才强企、管理提效的目标。