-

行业资讯

INDUSTRY INFORMATION

当前央国企正处于转型升级的深水区,而绩效管理作为人力资源管理体系的核心,直接关系到战略目标能否高效实现。随着党和国家重视国有企业的“提质增效”和“双效协同”的程度日渐加深,绩效管理的有效性已然成为衡量企业治理现代化水平的重要标尺。然而在现实中,许多央国企绩效管理仍停留在“结果导向”与“末端考核”,忽视持续驱动与过程优化,导致组织活力不足、价值创造动力减弱。如何以绩效管理为投资,系统推进组织能力提升,实现高绩效的正循环,成为央国企管理者亟需破解的战略命题。

一、央国企绩效管理的定位及现实难题

在当前央国企改革持续深化的背景下,绩效管理正被赋予前所未有的战略地位,其不仅是人力资源管理体系的基础模块,更成为推动企业战略落地、实现治理现代化和提升国有资产质量的重要抓手。近年来,国资委等监管部门不断强调绩效考核要与企业战略目标、核心价值观深度融合,要求央国企通过科学的绩效管理实现“战略牵引、双效协同”,即经济效益与社会效益的同步提升。

这一顶层设计的转变,正日渐推动绩效管理从传统的“考核分配工具”升级为组织能力建设和价值创造的核心动力。然而,央国企在绩效管理实践中仍普遍面临诸多现实挑战——一方面,绩效考核往往被误解为“末位淘汰”或“薪酬分配的权重杠杆”,导致管理者与员工普遍产生焦虑和抵触情绪,绩效管理的正向引导作用难以发挥;另一方面,绩效目标设定与企业整体战略脱节、考核指标单一、过程辅导和能力提升环节薄弱等问题较为突出,致使绩效管理流于形式,难以真正驱动组织能力和个人成长。而更为雪上加霜的是,央国企内部经常存在绩效与岗位职责、能力要求“两张皮”的现象,绩效结果难以反哺业务改进和人才发展,组织活力与创新能力不足。

在数字化和智能化浪潮加速渗透的今天,传统绩效管理模式的短板愈发明显。如何突破“年底考核分配”思维定式,建立以战略为牵引、过程为驱动、能力为核心的绩效管理新范式,成为央国企实现高质量发展和可持续竞争力的关键命题。这既对央国企管理层提出了系统性变革的更高要求,也为以红海云为代表的数字化人力资源平台提供了赋能央国企绩效管理转型的广阔空间。

为顺应这一趋势,央国企唯有将绩效管理真正嵌入战略执行和组织能力提升全过程,才能有效释放组织潜能,推动高绩效文化落地生根。

二、绩效管理系统性与能力提升逻辑

在厘清了央国企绩效管理的战略定位与现实挑战之后,我们必须重新审视绩效管理的本质与内在逻辑。需要明白的是,“高绩效不只是考核结果的简单反映,更是系统性管理和持续优化的综合成果。”因此,唯有将绩效管理视为动态循环的系统工程,央国企才能突破传统思维的局限,实现战略牵引下的组织能力跃升。

一方面,央国企绩效管理应坚持过程与结果并重的理念。绩效不仅体现在最终目标是否达成,更贯穿于目标设定、过程辅导、及时反馈和持续改进等管理环节。对此,安吉斯教授的经典观点指出,绩效管理是与组织战略高度协同的持续过程,必须同时关注组织绩效和个人绩效的双向提升。因此,绩效管理不能只是年底的结果检阅,而要深度嵌入战略解码、目标分解、执行跟踪和能力提升的日常管理之中。

另一方面,组织绩效与个人绩效需要协同驱动。其中,组织绩效强调能力建设、团队协作和对战略目标的支撑,是企业整体目标实现的关键基础,而个人绩效则聚焦岗位责任和客户价值,强调结果导向和持续成长。实践表明,只有将组织与个人目标有机联结,并通过流程、制度及数字化工具实现责任到人、指标到岗,才能激发全员积极性,推动能力提升和业绩提升的良性互动。

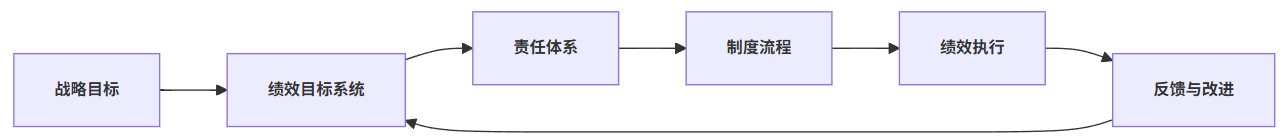

基于这一认知,央国企应建立“目标系统—责任系统—制度系统—执行系统”四位一体的绩效管理闭环,并且每个环节都需要借助数字化平台实现透明、可追踪和智能化运作——以红海云平台为例,其能够将绩效目标设定、过程监控、数据分析和反馈改进一体化,提升绩效管理的规范性、科学性和实际效果。依托数据驱动和智能分析,央国企能实时发现绩效短板,为员工成长和组织能力提升提供精准支持。

可以看到,绩效管理的系统性认知要求央国企从单一结果考核转向全过程管理,将绩效管理从传统工具升级为战略与业务深度融合的能力平台。如此一来,组织才能在市场竞争和高质量发展的新局面下,持续释放绩效管理的投资价值,实现能力跃升和竞争力提升。

三、绩效管理误区解析与组织能力重构

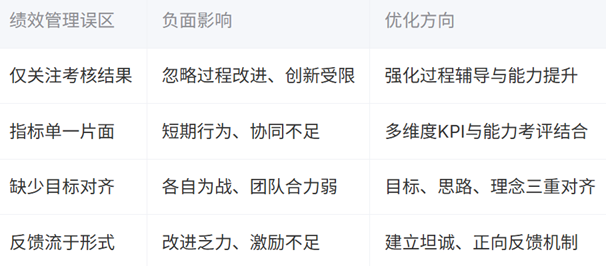

1)仅关注考核结果

在许多央国企的绩效管理实践中,其中一项最突出的问题便是将绩效管理等同于结果考核,这往往使得绩效管理流程往往简化为年终评分和奖金分配,忽略了目标设定、过程指导和日常改进的完整闭环,致使员工陷入“只看结论、不问过程”的工作模式,将管理视为压力和负担,缺乏主动性和创新精神,其结果不仅是组织战略难以有效落地,员工个人成长和组织能力提升也被严重掣肘。

2)指标体系单一

绩效管理中另一个常见误区是考核指标过于单一,尤其偏重于财务数据和短期业绩,这主要是因为很多央国企在制定KPI时,忽视了创新、协作、客户价值和组织能力等多维度指标,这不仅导致评价结果的局限性,也容易使各部门各自为战,协同效应难以发挥。除此之外,单一指标体系还将促使员工形成“唯业绩论”的短视行为,忽略过程改进和个人能力成长。

3)缺乏目标对齐

绩效目标制定过程中,央国企普遍存在上下游沟通不足、目标分解与对齐不到位的问题。部门和员工往往只关注本单位、本岗位的任务,缺乏对整体战略目标的统一认知和协作意识,这种各自为战的局面,将导致组织在执行层面缺乏合力,影响战略落地和业务协同。实际上目标对齐不仅仅是数字上的分解,更需要通过有效沟通,确保目标、思路和理念的一致性,从而激发组织的整体动力和员工的主人翁精神,推动企业向高绩效、高协同转型。

4)反馈缺乏深度

绩效反馈和辅导在实际操作中往往流于形式,缺乏深度和实质性互动。在这种情况下,绩效面谈通常被简单化为结果通报或问题批评,使得员工难以从反馈中获得成长动力和改进方向。并且,在这一过程中,管理者往往忽视通过及时、坦诚的交流,帮助员工识别优势、弥补短板和规划成长路径。缺乏高质量反馈不仅削弱绩效管理的激励作用,还影响了员工的主动改进与组织氛围的正向建设。

四、绩效管理体系升级的实操路径

1)战略解码与目标对齐

要破解绩效管理的误区,央国企首先应从战略解码出发,推进目标体系的层层分解和对齐——对绩效目标的设定不能仅仅停留在数字分解层面,而应以企业长期战略为牵引,将战略目标转化为部门、团队和个人的具体行动指标。只有将战略目标层层转化为部门、团队、个人的具体行动指标,才能确保全员朝着同一方向努力。为此,组织需要在目标沟通与分解过程中,注重自上而下的战略传导和自下而上的反馈融合,促进目标的一致性和相关性。通过引入SMART原则和“3+1对齐”机制,实现目标的清晰、可达成与激励并重,不仅帮助各级员工明确自身职责,也将为整个组织的战略落地和业务协同奠定坚实基础。

2)多维考评与能力驱动

针对单一指标体系的问题,央国企应当构建多维度、全周期的绩效评价体系。在目标体系完善的基础上,绩效考核不能只关注财务数据和短期结果,更要兼顾过程管理、团队协作、创新能力以及客户价值等关键要素。通过优化考核权重,实现短期与长期、结果与过程、个人与团队的有机平衡,能够有效激发员工多元化的价值创造。同时,能力驱动型绩效管理强调对员工成长和岗位适配的持续关注,逐步将能力素质模型引入考评标准。这一体系不仅为不同类型的人才提供了清晰的发展路径,也确保了组织核心能力的不断积累和创新突破,进一步强化了绩效管理的正向牵引作用。

3)全周期辅导与正向激励

解决绩效管理过程中的反馈不足和辅导流于形式现象,关键在于建立全周期的绩效辅导和正向激励机制。管理者需要在目标设定、过程跟踪、绩效评价和日常互动等各个环节,持续为员工提供具体、及时且具有建设性的反馈。通过定期开展一对一沟通、问题共创和绩效回顾,管理团队不仅能够帮助员工发现自身优势与改进方向,还能激发其成长意愿和自我驱动力。与此同时,企业对激励的措施设置应实现多样化,既关注薪酬和晋升,也重视精神激励和荣誉认可,营造积极、支持、开放的团队氛围。如此一来,绩效管理才真正成为员工和组织共同成长的驱动引擎。

4)数字化平台与数据赋能

在当前数智化转型趋势下,央国企应充分利用数字化平台和数据分析工具,为绩效管理体系注入科技动能。更加具体地说,企业可以通过引入红海云等专业数字化人力资源平台,组织能够实现绩效目标设定、过程监控、数据分析和持续反馈的全流程在线化,这不仅极大提升了绩效管理的效率和透明度,也让管理层能够实时洞察绩效短板、精准定位人才优势与组织瓶颈,实现科学决策。数据驱动下的绩效管理能够为员工成长、组织能力提升和资源优化配置提供坚实支撑,最终助力战略目标的高效达成和团队整体竞争力的持续跃升。

五、结论

高绩效管理,不是成本,而是投资——它决定了组织活力、创新能力与持续竞争力的上限。

现如今的绩效管理对于央国企而言,已经远远超越了简单的考核和分配功能,成为推动企业战略落地和组织能力持续提升的关键投资。从深入解码战略、完善目标对齐,到构建多维考评、强化能力驱动,再到全周期的辅导激励和数字化管理平台的全面支撑,每一步都在为高绩效文化的形成和团队合力的释放夯实基础。只有真正将绩效管理贯穿于组织运行的全过程,才能充分激发员工潜能,提升管理效能,实现组织和个人的双向成长。与此同时,红海云将继续以专业数字化平台赋能央国企绩效管理体系升级,助力更多企业在高质量发展的道路上迈稳步伐,持续释放绩效管理的深层价值。