-

行业资讯

INDUSTRY INFORMATION

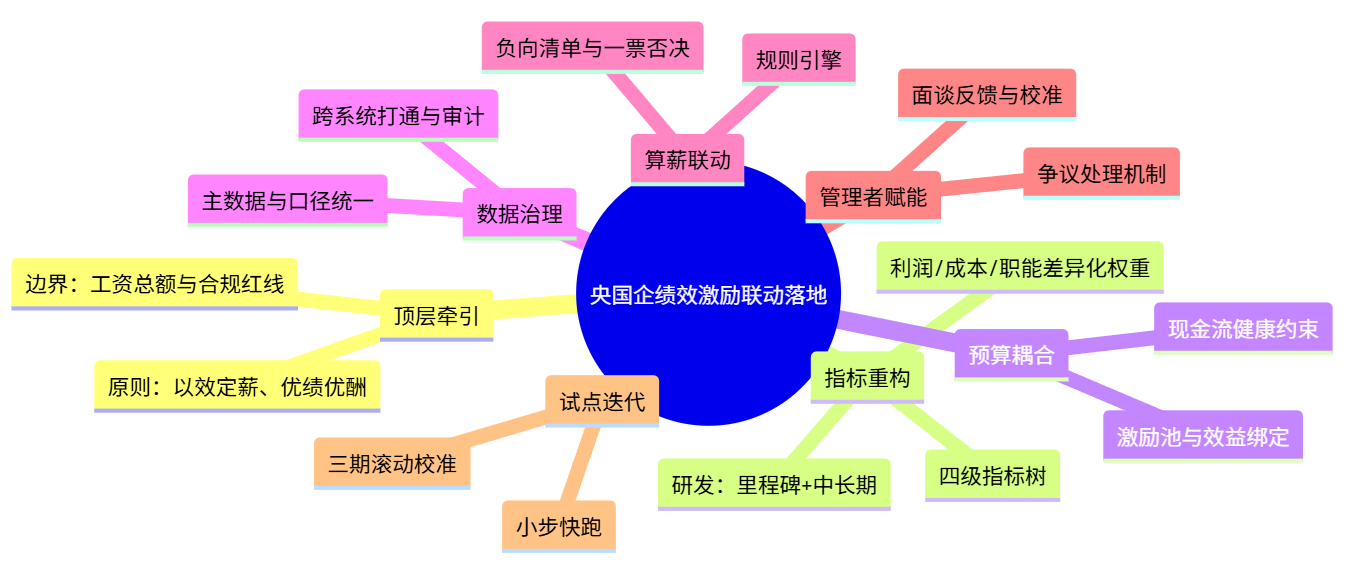

本文围绕央国企绩效管理与绩效激励联动的落地难题,系统剖析认知差异、方案适配与执行数据等痛点,并携手红海云提出与效益联动、岗位分层、数据治理、预算耦合和中长期激励协同的数智化路径。

在国企改革深化提升行动与对标世界一流管理提升行动的双轮驱动下,央国企的人力资源管理正逐日从“稳就业、保运行”迈向“强效益、提效率”的系统变革,也正是在这一时期,围绕价值创造的绩效管理与激励联动成为了推动企业治理现代化的关键抓手,尤其是在工资总额与效益联动的基本框架下,央国企更是需要将预算刚性、内控合规与市场化激励相协调,实现从“考核分数”到“经营牵引”的转变。

一、央国企绩效管理闭环升级要点

在国企改革持续推进的背景下,央国企绩效管理已从传统的年度考核逐步转型为全过程闭环管控体系,其不仅体现在目标设定的科学性,更强调战略牵引、分层分解和数据驱动的管理逻辑。在这一阶段中,企业需要将战略目标拆解至各个业务单元与岗位,通过高频次的过程监控确保执行不偏离主线,最终以结果评估为依据推动持续改进。

与此同时,绩效指标的设计也日趋精细化——利润中心聚焦营收、成本中心强调效率与质量,职能团队则关注服务与合规,研发序列则突出创新与长期价值。这种差异化的指标体系使绩效考核不仅成为经营仪表盘,更成为激励联动的坚实基础。通过动态调整考核权重与阈值,绩效管理将能够更好地适应复杂多变的经营环境,提升组织整体的敏捷度和专业化水平,并且数据的统一采集与口径管理、考核结果的透明反馈与留痕审计也进一步增强了绩效管理的公信力和可操作性,而随着数智化工具的普及,央国企已具备将绩效管理从“打分”升级为“经营牵引”的能力,为后续绩效激励联动提供了坚实的管理底座。

二、绩效激励联动价值与分配机制

在闭环绩效管理体系逐步完善的基础上,绩效激励联动正在日渐成为央国企提升组织活力和员工积极性的关键环节。具体来说,绩效激励联动的核心在于实现业务结果与员工回报的直接挂钩,即通过科学分配机制,将企业目标的达成与个人绩效、团队贡献等多维度指标紧密结合——企业效益、单位业绩和个人绩效三层联动模型,能够确保激励分配既有战略导向又具备公平性与激励性,然而针对不同业务序列和岗位,激励方式也需灵活调整,比方说利润中心侧重业绩收益,成本和职能中心关注服务质量与合规表现,研发团队则强调创新成果和中长期激励。

在实际分配过程中,清晰的公式、公正的权重设计以及透明的激励流程在有力支撑了“优绩优酬、多劳多得”的分配理念的同时,也保障企业在合规与预算约束下合理兑现员工激励。在整个流程中,精神激励与物质激励互为补充,晋升机会、荣誉表彰与阶段奖金共同构建多元激励体系,将帮助员工与企业目标保持一致步调。

通过数据驱动和规则透明,绩效激励联动不仅提升了管理的公正性,也为企业持续发展和人才队伍建设奠定了坚实基础。

三、绩效联动落地难点与数据治理

随着绩效激励联动机制在央国企的逐步推广,落地过程中的实际挑战也日益凸显:绩效联动的有效实施不仅依赖于科学的指标体系和激励机制,更需要在认知、适配、执行和数据治理等层面实现突破。

一方面,管理层和员工之间常常存在认知差异,这主要是因为部分管理者将激励视为成本支出,而员工则担心激励方案过于关注结果,忽略了过程价值,这种认同度的分歧容易影响绩效联动的公信力和执行效果;另一方面,不同发展阶段、业务类型和企业文化对激励机制的需求各不相同,照搬他人模式往往导致“水土不服”,例如创新岗位如果采用短期业绩激励,可能会削弱长期发展动力。除此之外,由于执行过程中的数据支撑不足和管理者执行力偏弱,往往导致绩效指标难以量化、激励兑现不及时,影响员工信任,而绩效数据的治理能力更是成为了落地的技术瓶颈,数据采集分散、指标口径不统一、部分岗位难以精准量化等缺陷无一不影响激励分配的客观性和公平性。

为解决这些难题,央国企亟需构建跨部门协同的绩效管理机制,统一数据口径,完善争议处理流程,并通过系统化的数据治理提升绩效管理的透明度和可操作性。这些举措不仅为绩效激励联动的顺利落地奠定了坚实基础,也为企业打造高效、可信的人力资源管理体系提供了有力支撑。

四、数智化驱动绩效激励联动落地

(1)顶层牵引与合规边界

为实现绩效激励联动,企业首先要在顶层治理层面确立以效定薪与优绩优酬两大原则,使董事会或党委负责明确工资总额与企业效益的联动红线,并设定一票否决项和负向清单,确保激励分配在合规、安全的框架下运行。只有建立清晰的制度边界,才能为后续各环节的绩效激励联动提供坚实基础。

(2)指标重构与权重设计

绩效联动的有效落地离不开科学合理的指标体系,这意味着企业需基于战略目标,分层搭建企业、单位、团队和个人四级指标树,且不同业务板块应采用差异化权重分配,比方说利润中心强调业绩结果,成本中心聚焦效率与质量,职能中心则突出服务与合规,而研发序列需兼顾里程碑与中长期创新成果,通过灵活的权重设计实现多元价值的精准衡量。

(3)预算耦合与激励分配

绩效激励分配必须与企业年度预算和现金流计划深度耦合。譬如通过企业效益系数、单位业绩系数和个人绩效系数三层联动,建立科学激励池分配模型。在这一过程中,激励金额需严格受经营成果和预算边界约束,确保激励分配合理、可持续。如此一来,企业便可将激励与企业实际经营状况紧密结合,防止“脱实向虚”,保障企业财务安全和激励效果。

(4)数据治理与系统打通

鉴于高质量的数据治理是绩效激励联动的技术底座,企业应统一绩效指标的主数据、计算口径和审计流程,打通财务、经营、项目、生产、销售与人力资源系统,实现绩效数据的全链路可追溯,并通过系统自动采集与核验进一步提升激励分配的公平性和精准度,为管理层和员工提供透明可信的绩效数据支撑。

(5)算薪联动与规则执行

企业需将绩效结果与薪酬、奖金、津贴等激励项目实现规则引擎自动联动,同时针对安全与合规事件设定负向加权或一票否决机制,确保激励分配真正服务于组织目标与底线管理,而通过系统化算薪与合规管控,企业将减少人为干预和口径偏差、提高激励分配的执行效率和合规性。

(6)管理者赋能与沟通反馈

绩效激励联动的有效执行离不开管理者的专业能力与沟通技巧,企业需建立绩效面谈、反馈辅导和争议处理机制,强制绩效校准以保障规则的公平执行。与此同时,企业还应通过系统化的沟通与反馈流程,提升员工对绩效激励联动的认知和认可度,形成组织内外的良性激励氛围。

(7)试点实施与持续迭代

绩效激励联动的落地需通过试点先行、持续迭代的方式推进——具体来说,企业应率先选择利润中心或项目型组织开展试点,分阶段滚动评估和优化指标权重、分配模型与激励方式,并不断总结经验、调整策略,逐步推广到全域组织,最终实现绩效激励联动的常态化和高效化。