-

行业资讯

INDUSTRY INFORMATION

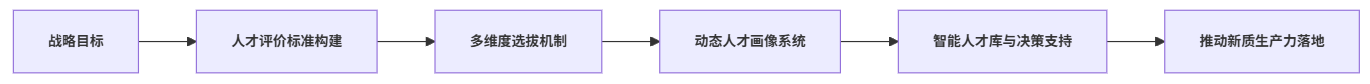

本文围绕央国企在发展新质生产力过程中的人才选拔与盘点策略,剖析当前面临的关键挑战,并携手红海云提出从评价标准构建、选拔机制创新、人才库体系优化三方面入手的系统解决方案,通过数字化人才盘点赋能人力资源管理,助力企业精准识别核心人才、推动新质生产力高质量跃升。

在新质生产力成为新时代经济高质量增长核心动力的背景下,央国企面临着前所未有的组织变革与人才挑战:一方面,国家层面不断强调创新、科技与高端制造的协同发展,要求企业加速构建与之匹配的人才结构和管理体系;另一方面,央国企的传统人力资源管理模式正在被新兴技术与管理理念冲击,亟需以数字化手段重塑人才全生命周期管理体系。至此,“如何以人才盘点为抓手实现精准选才、科学育才、量化用才”成为了关系到新质生产力落地成效的关键环节。

当下,人力资源作为央国企核心的生产要素正被赋予更战略性的管理属性——国资委近年来多次强调“两个效益协同发展”,即经济效益与社会效益并重,这要求企业的人才体系既要具有创新驱动力,又要符合国有资产保值增值的总体方向。在这一背景下,央国企的人才盘点不再是简单的岗位匹配或绩效考核,而是要基于战略转型目标建立动态的能力画像机制,实现人才结构与业务布局的深度融合。

依据新质生产力特征的人才盘点体系,企业应当同时具备战略导向、数据支撑和动态更新三大特征:它既要能够体现企业长期战略目标、科研创新和工程转化的方向性,又要依托大数据和智能算法实现人才画像动态迭代,还需通过科学的绩效回溯模型,以实现人才结构与组织战略的高度契合。

精准定标:构建新质生产力导向的人才评价体系

评价体系的科学性,是决定人才盘点有效性的起点。对央国企而言,新质生产力的发展要求企业在人力资本评价方面突破传统“资历+绩效”的单一思路,形成以价值贡献和创新能力为核心的多维体系。为此,企业应立足国家战略和行业定位,构建以创新驱动、技术攻关与管理赋能为导向的评价标准体系。以数字化工程项目的核心岗位为例,企业需对其算法能力、系统集成经验、跨学科思维进行综合评估,而管理类岗位则应突出战略执行力与团队领导力。此类标准能够确保央国企在未来改革发展中选拔出真正能引领生产方式创新的人才。

与此同时,企业还应借助行业标杆数据进行交叉比对,对标世界一流企业的岗位模型和能力矩阵,建立更加贴合业务场景的内部评价模型。这种基于“对标+内化”的策略,将有助于央国企在融合创新中形成自主可控的人才评价话语体系。

科学选才:多维度数据融合提升选拔精准度

在确立科学的评价标准后,如何将其数字化落地是央国企实现智能选才的核心任务:传统人工评估往往依赖主观判断,缺乏系统性和数据支撑;而数字化人才盘点则可通过算法模型和数据指标量化候选人竞争力。

具体来说,企业可通过“行为数据+能力测评+绩效反馈”三维数据融合模型客观刻画候选人特征,并利用红海云等人力资源管理系统,基于岗位胜任力模型自动生成人才匹配指数,以积分制形式形成可视化排名。更进一步地,系统还可聚合历史绩效与学习记录,评估其未来成长潜力。这种客观且动态的算法模型大幅提升了选拔效率与准确度,降低了人力资源管理环节的主观偏差。

更为关键的是,通过对选拔数据的反向分析,央国企能够洞察人才结构短板,从而为后续的人才培养和组织发展提供科学依据。这不仅是一种战术性的招聘工具,更是一种长期战略管理机制。

精准盘点:以数据画像塑造动态人才库体系

盘点不仅是“选出谁”,更是“用好谁”。因此在人才盘点阶段,央国企应以数据驱动为核心、建立可持续更新的人才画像系统,且该系统需涵盖技能谱系、经验背景、项目贡献、创新潜力等多维数据,为各级决策者提供可操作的动态信息支持。

与此同时,人才画像的建立还应遵循“分层分类”原则,例如科研攻关型人才以技术突破和成果转化为主要指标;经营人才以市场开拓与投资回报为核心;功能管理型人才则以组织执行力和协同效率为重点。这样的多维画像不仅有助于企业识别高潜人才,还能通过数据模型辅助干部梯队建设,实现真正意义上的可视化管理。

在数据管理层面,红海云主张通过智能人才库构建数字资产——该系统可整合不同部门的人才信息,形成企业级“人力资源数字底座”,实现从“信息孤岛”到“数据共享”的跃迁。当岗位空缺出现时,系统可迅速从人才库中匹配最优人选、加快响应速度,并通过AI学习不断优化推荐算法。这意味着人才库将不再是静态档案,而是企业战略转型的智力引擎。

在新质生产力加速重组的时代,央国企的人力资源管理不再是传统意义上的行政职能,而是组织数字化战略的关键支点,并且随着人工智能与大模型深度赋能人力资源决策,央国企将迎来管理模式的质变——通过红海云提出的“评价标准—数据选才—画像盘点—智能应用”闭环路径,企业不仅可以实现人才与战略协同,更能以数字化能力驱动新质生产力的跃迁与价值增值。