-

行业资讯

INDUSTRY INFORMATION

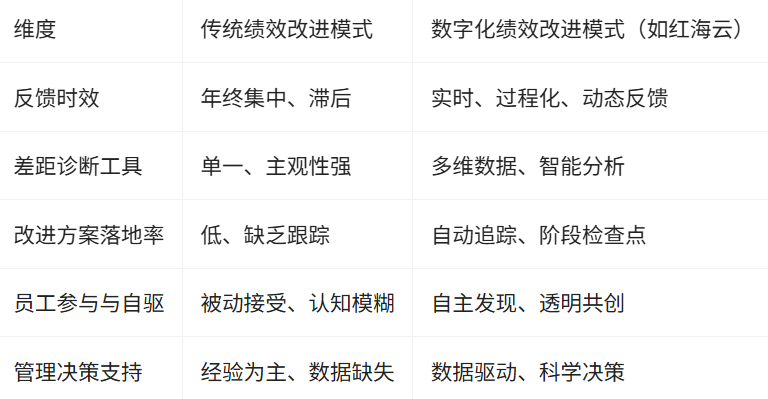

随着国有企业改革持续推进,央国企人力资源管理正步入高质量发展阶段,其中,绩效改进作为提升组织效能的核心抓手,已成为企业管理者关注的重点。然而,现实中多数央国企依然陷于“秋后算账”式的考核惯性,考核与改进脱节、反馈不及时、员工参与感弱等问题普遍存在,这不仅影响了绩效改进的真正效果,也制约了人才激励与组织活力释放。因此,在数字化转型与政策驱动的双重背景下,以科学方法和数字化工具为支撑、推动绩效改进从年终总结向日常对话转变,对央国企的战略落地和可持续发展具有重要意义。

一、央国企绩效改进的现状与核心挑战

当前的央国企普遍将绩效管理视为促进组织目标实现的重要抓手,在这一背景下,绩效考核体系日益完善,覆盖范围涵盖了各级岗位和多元业务条线——多数企业建立了以年度考核为主、辅以季度或月度阶段性评估的绩效管理流程,力求实现对员工工作成果的全方位评价,且管理层高度重视绩效改进在推动企业战略落地、提升团队执行力中的关键作用,相关政策和制度也由此不断更新优化。与此同时,部分企业还借助数字化平台,实现了绩效数据的自动采集与分析,使绩效管理趋于科学化、标准化。整体来看,央国企绩效改进已成为组织管理体系中不可或缺的重要组成部分,为企业高质量发展提供了基础支撑。

然而,尽管绩效管理体系日趋完善,实际运行过程中仍存在诸多挑战亟待破解:

反馈滞后导致员工认知模糊

对于许多央国企而言,绩效反馈依然以年终集中评议为主,日常阶段性沟通较为薄弱,这导致员工往往在考核周期结束后才被告知自身存在的问题和改进方向。这样的反馈时效性不足将使员工在日常工作中缺乏对自身表现的清晰认知,难以及时调整行动。这种“事后算账”模式使得绩效改进流于形式,员工主动改进的积极性和参与度受到影响。

标准固化与差异化不足

绩效考核标准在部分央国企中存在多年不变、僵化固化的现象,即标准制定缺乏动态调整,未能充分反映企业发展阶段和外部环境变化。此外,考核指标一刀切,忽视不同岗位、不同员工的发展需求,也将使绩效考核难以激发员工多元潜能,这不仅使绩效改进缺乏针对性,也削弱了考核的激励效应。

改进措施落地难

绩效改进措施在实际推行过程中常常面临落地难的问题,即管理层虽能识别出业绩短板,但改进计划缺乏聚焦、标准不够清晰,项目推进过程中容易出现资源分散、责任不明确等现象。除此之外,员工对改进目标和路径把握不清,也将导致整改成效不明显、绩效提升动力不足。

数字化支撑能力有待提升

虽然部分央国企已开始尝试数字化绩效管理,但整体数字化水平仍有较大提升空间,而这主要是因为绩效数据采集、分析和反馈多依赖人工操作,信息流转不畅且数据利用率低,进而影响了绩效改进的科学性和实效性。

绩效改进的效果与员工实际成长之间往往存在一定的落差,而这种表面上的“完善”与实际成效的“缺失”,正是央国企绩效管理面临的核心问题。

二、绩效改进“秋后算账”误区与管理认知偏差

绩效改进困境的背后反映出的往往是管理理念与实际操作之间的错位——在许多央国企,绩效管理依然沿袭传统的“秋后算账”模式,且绩效反馈集中在年终考核节点,日常沟通和及时指导严重不足。此外,员工在工作过程中也难以及时了解自身表现和存在的问题,往往要等到考核结果公布时才突然被告知哪些方面需要改进。这种滞后的反馈方式使员工产生被动应付的心理,对于绩效提升缺乏主动性和明确方向,管理者与员工之间的信任和沟通也随之弱化。

与此同时,绩效改进措施常常表现为“一刀切”,未能充分考虑不同岗位和员工的实际需求,而这主要是因为管理者在制定改进方案时习惯于以统一标准和方式进行整改,忽略了员工能力结构、岗位特性和成长阶段的差异。这不仅削弱了绩效管理的激励作用,还容易导致员工对考核和改进机制产生抵触情绪。并且,绩效管理流程中缺乏过程化的数据支撑和智能化分析,也使企业大多依赖主观经验和历史惯例、难以对绩效问题进行精准诊断,导致同类问题反复出现,改进流于表面。

面对复杂多变的市场环境和组织变革需求,央国企若不能及时转变绩效管理理念,实现绩效改进的过程透明化、目标个性化和数据智能化,就难以真正激发员工潜能,提升组织整体效能。

三、科学绩效改进的“三把尺子”与“四维路径”

要破解上述困境,央国企必须跳出传统绩效管理的惯性思维,同时借助科学方法和系统工具将绩效改进真正落到实处。实践表明,只有通过多维度分析找准问题根源并结合个性化的改进路径,企业才能实现绩效管理从“事后评判”向“过程赋能”的转变。

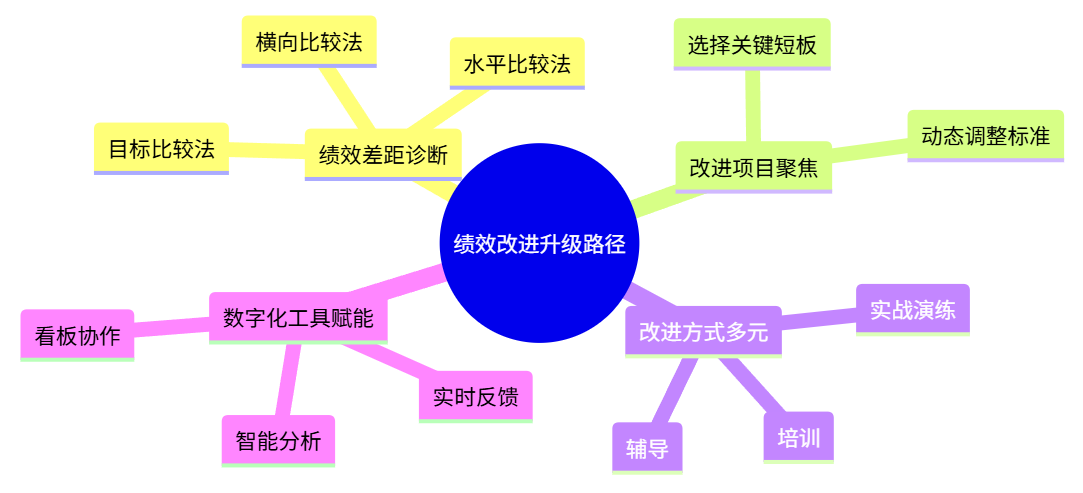

在绩效差距诊断环节,目标比较法、水平比较法和横向比较法是三种最具代表性的分析工具:目标比较法强调把员工或团队的实际表现与既定目标进行对照,直接反映出目标实现的差距,为后续改进行动提供明确方向;水平比较法则关注员工当前业绩与过往自身表现的纵向对比,帮助管理者洞察绩效波动背后的行为变化、能力提升或状态起伏,从而区分是技能短板还是阶段性问题,而横向比较法通过对同岗员工之间的绩效数据进行标杆分析,能够发现团队内部的优秀实践和共性短板,为员工间的经验借鉴和团队整体提升创造条件。三把“尺子”协同使用,既能避免单一数据维度的片面性,又能实现绩效问题的多角度定位,确保改进措施有的放矢。

在完成差距诊断后,央国企的绩效改进还需聚焦于四个关键路径:目标聚焦、标准动态调整、改进方式多元匹配、期限合理设定。目标聚焦强调优先解决最核心、最紧急的短板,避免资源和注意力分散;标准动态调整要求考核指标能够随企业发展和市场变化及时优化,持续保持与组织战略的高度协同;改进方式多元匹配则关注员工个体差异,选择培训、辅导或实战演练等多样化手段提升改进效率;合理设定期限并辅以阶段性检查,既确保措施落地见效,又防止“拖延症”影响整体成效。通过这套科学的诊断与改进路径,央国企将能够将绩效管理打造为驱动组织成长和员工自我提升的持续动力源泉。

四、数字化驱动下的央国企绩效改进升级路径

(1)目标聚焦

绩效改进的首要环节是明确目标,避免泛泛而谈或资源分散,因此央国企在制定改进项目时应根据组织战略和岗位职责,筛选出最紧迫、最具影响力的关键短板,优先推进,例如销售团队可聚焦客户跟进频次,研发部门则针对项目交付质量进行专项提升。这种目标聚焦有助于团队成员集中精力攻克难点,提升整改成效、减少无效努力。

(2)改进标准动态调整

绩效改进标准需随企业发展和市场环境变化而灵活调整,而央国企在设定考核指标时应结合行业趋势和自身阶段性目标,动态优化评分体系。标准不仅要反映当前业务要求,还应兼顾员工成长和能力提升,防止一成不变或标准滞后。与此同时,通过红海云智能绩效管理工具,企业还可定期更新考核标准并自动推送最新要求,确保员工始终与组织节奏同步,如此一来既能激发员工动力,又增强绩效改进的科学性和前瞻性。

(3)改进方式多元匹配

不同员工在绩效提升过程中需求各异,改进方式也必须多元化匹配。为此,央国企应根据员工能力结构、岗位特性和改进目标,合理选择培训、辅导、实战演练等多种方式。比方说,年轻员工或新晋岗位可侧重技能培训,资深员工则适合一对一辅导或经验交流。基于这一需求,红海云数字化平台支持个性化改进方案制定,将辅助企业为每位员工量身定制成长路径,提高绩效改进的精准性和落地率,从而有效调动员工积极性、促进团队整体能力提升。

(4)期限合理设定

绩效改进需要科学设定时间周期,既要确保改进有充足时间见效,又要防止拖延和懈怠。具体来说,央国企在制定改进计划时应根据项目复杂度和改进类型,划分技能、习惯、思维等不同期限。对此,红海云绩效管理系统可自动设立检查点,分阶段跟踪进展,帮助管理者和员工及时调整策略、保障改进目标按期达成,进一步推动绩效改进形成自驱力,成为团队日常习惯。