-

行业资讯

INDUSTRY INFORMATION

现如今,央国企作为国家经济的重要支柱,正处于深化改革与高质量发展的关键阶段:政策层面不断强调“人才强企”“创新驱动”等战略,对人力资源管理提出了更高要求;与此同时,央国企在推进新型工业化、数字化转型进程中,对人才队伍的数量、质量、结构和活力均提出了全新挑战。

在复杂多变的政策环境与市场压力下,传统梯队建设路径亟需创新,相对应地,数字化转型则为实现精细化、动态化人才管理提供了全新思路。

一、央国企人才梯队建设的现状与核心挑战

当前,央国企普遍面临人才结构老化、关键岗位人才断层及高潜人才流失等现实问题,而随着政策对“高素质专业化”人才的需求不断提升,央国企在梯队建设方面的短板更是日益突出:一方面,部分单位存在“重储备、轻使用”现象,人才培养与岗位需求脱节,导致“养而不用”与资源浪费;另一方面,梯队建设常常照搬大企业、大集团模式,忽视了自身业务特性、人员结构和发展阶段的实际情况。

这种“模板化”路径不仅难以解决一线用人难题,还会加重组织的人力成本负担,而更为突出的是,“数字化工具应用不足”也将导致人才盘点、培养与挽留等环节缺乏实时数据支撑和动态调整能力,进而影响整体梯队建设的科学性和前瞻性。

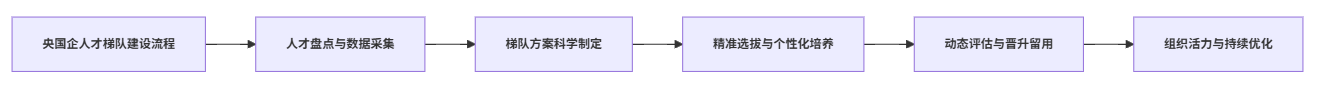

二、人才盘点与数据驱动决策的基础性作用

在央国企梯队建设中,科学的人才盘点是所有工作的起点——通过系统梳理现有人员结构、岗位分布、能力素质、潜力分层及流失风险,企业能够掌握关键岗位现状与未来缺口。这一过程不仅要求数据的全面性与准确性,更需要动态更新与智能分析能力的支撑。

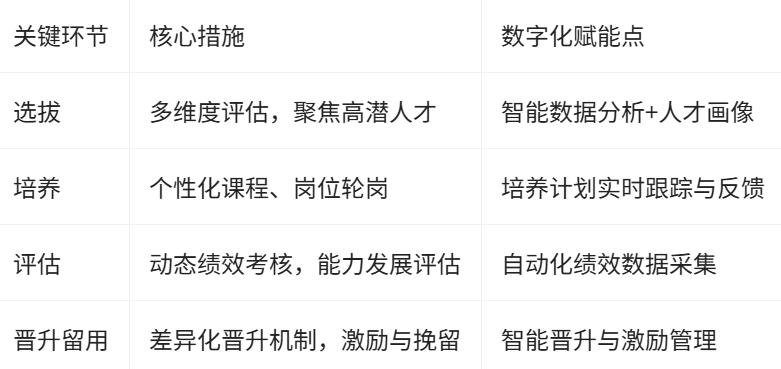

然而,传统手工盘点或静态表格统计日益难以应对组织规模庞大、业务多元和流动性强的实际需求;相对应地,数字化人力资源管理平台(如红海云)则能够通过自动化数据采集、智能标签、可视化分析等功能,帮助央国企实现人才全景画像和多维度分析,为后续梯队方案制定与精准培养提供坚实的数据基础,尤其是在岗位流失率、人员潜力分布等关键指标上,数字化工具可实时预警和动态跟踪,大幅提升管理的科学性和敏捷性。

三、科学制定人才梯队建设方案的核心要义

央国企在制定人才梯队建设方案时必须紧密结合企业战略、业务发展阶段、岗位需求和财力资源,避免“重投入、轻产出”或“过度储备”带来的资源浪费。具体举例说明,即“业务扩张期应加快高潜人才储备与培养步伐,稳定发展期则侧重于合理梯队结构与成本控制。”这种科学分层、分级制定培养目标和路径,既有助于解决关键岗位“青黄不接”问题,也能为企业创新发展储备后备力量。

在这一过程中值得注意的是,梯队建设方案不宜照搬行业通用模板,而应深度结合企业自身的组织架构、业务特性和未来战略,做到因企制宜、因岗施策,并且合理控制梯队建设投入与动态调整人才储备规模,同样是央国企实现人力资本效益最大化的关键。基于这一需求,红海云等数字化平台可通过智能化人才库、岗位画像与供需预测等功能,为央国企制定科学合理的梯队建设方案提供了强有力的技术支撑。

四、精准培养与个性化发展路径的落地策略

有效的人才梯队建设离不开对高潜人才的精准选拔与个性化培养,然而在央国企实际管理中,传统的“一刀切”培养模式却往往难以激发人才潜能,并且还容易造成培训资源的低效使用。

为解决这一缺陷,个性化培养方案需基于业绩表现、职业潜质、忠诚度和岗位胜任力等多维度综合评价,并针对不同发展阶段、岗位类型、人才特质制定专属成长路径。这不仅有利于高价值人才的快速成长,更能提升人才对组织的归属感与凝聚力。更进一步地,借助红海云等智能化平台,企业还能够实现人才成长路径的动态跟踪与效果评估,及时调整培养内容与方式,实现“因人施教、因岗培养”。此外,企业还应以岗位需求为导向,合理设定晋升通道与轮岗机制以充分释放人才活力,促进梯队成员的能力互补与协同发展。

五、人才挽留机制与组织活力的持续激发

人才培养的最终目标在于用好、留住关键人才,这意味着央国企应围绕企业文化建设、工作氛围营造、员工关怀与激励机制等方面,构建全方位的人才挽留体系,除了提升薪酬福利和职业发展机会,更要关注员工价值感与归属感的持续增强。

基于这一系列需求,数字化平台如红海云能够通过员工体验调查、满意度分析、成长记录等功能,帮助企业及时发现流失风险和管理短板,针对性地优化人才关怀与激励措施,比方说动态跟踪人才成长进程、设立多元化晋升与表彰机制,以强化内部沟通与团队协作氛围提升人才留存率和组织活力。除此之外,针对进入人才储备库的高潜人员,企业还应通过定期回访、个性化关怀等方式,确保其发展意愿与组织需求高度契合,防止“人才空转”与储备资源流失。

总的来说,央国企人才梯队建设是组织高质量发展的关键支撑——面对复杂政策环境和市场变化,企业唯有以数据驱动、科学管理、个性化培养和持续激励为核心,才能构建高效、灵活的人才梯队体系,而红海云等数字化平台将凭借领先的人力资源管理技术和行业深度实践,助力央国企在人力资源管理数智化升级的道路上行稳致远,成为推动组织可持续发展的坚实力量。