-

行业资讯

INDUSTRY INFORMATION

央国企生产一线人员的薪酬激励模式一直是人力资源管理中的核心议题,而随着制造业复杂性提升和精益管理理念的普及,传统的计件制和班产量日工资制正面临着前所未有的挑战:企业希望通过“多劳多得”激发员工积极性,然而实际执行过程中却暴露出诸多问题,如产量标准难以动态调整、人员调配受限、技术革新动力不足以及质量管控的薄弱。这些现实困境不仅影响企业效益,也与国家推动央国企高质量发展的战略目标相悖。

一、央国企生产人员激励模式的现状与挑战

在央国企生产一线人员激励机制的实践中,计件制与计时制依然是最广泛采用的薪酬分配方式。许多企业希望通过计件制实现“多劳多得”,以此激发员工的积极性和产出热情,尤其是“班产量日工资制”这种类计件激励模式,在实施初期通常能够显著提升员工动力,有效拉动产线产量。然而,随着生产任务复杂性增加和市场环境不断变化,这一模式的局限性逐步显现。比方说,企业在应对产品结构调整、工艺升级时需要动态修订产量定额和人员配置标准,但实际操作中往往缺乏科学的评估机制,导致产量标准滞后于工艺进步,人工成本因此居高不下。

更值得关注的是,计件制强调个体产量,对精益管理理念形成一定冲突。实际上,精益生产追求的是整个系统的协同效率,非单一产线的短期高产,而班产量日工资制则可能引导各产线过量生产,产生资源浪费和库存积压,偏离了企业整体效益最优的目标。与此同时,激励模式的单一性也限制了人员跨产线流动和多能工培养,削弱了团队灵活协作的能力,最终影响到企业生产效率的提升和创新进程。

此外,过度聚焦产量的激励模式容易让员工忽视设备维护和产品质量,为了短期产出可能牺牲其他关键资源,最终导致生产成本增加和质量波动加剧。由此可见,央国企在生产人员激励机制上既面临效率与质量的平衡难题,也需要应对管理模式升级和技术创新的现实挑战。

二、计件制激励模式的政策环境与精益管理冲突

在当前央国企推动高质量发展的政策环境下,生产人员激励模式亟需与国家“提质增效”要求深度契合,而计件制作为传统激励方式,虽然在初期能够激发员工积极性,但随着国资委对企业管理精细化、系统化的要求不断提升,其弊端逐渐显露。

这一背景下,精益生产理念被广泛倡导,其要求企业以系统优化为核心,推动流程协同、团队合作和质量提升。计件制的单一产量激励模式往往与精益管理相冲突:员工关注个人产出,可能导致局部产线过量生产,进而造成资源浪费和库存增加,违背了精益生产“消除浪费、整体效率最优”的根本目标,并且这种模式还容易让员工忽视过程质量与设备管理,短期业绩虽有提升,却可能隐藏着长期运营风险。

为顺应政策与管理趋势,央国企正在探索将激励机制与质量管控、技术创新等多元指标有机融合。例如,一些企业在计件工资基础上引入质量系数,将员工薪酬与产品质量挂钩,推动员工关注生产过程的标准化和设备维护。与此同时,工时定额的科学制定和动态调整也成为政策层面的重点,强调企业要根据工艺变革及时修订产量标准,确保激励模式与实际生产能力匹配。

随着政策环境日益严苛,央国企激励机制的改革不仅是管理升级的需求,更是实现企业高质量发展的必由之路,而只有将计件制与精益生产理念深度融合,建立多维度绩效考核体系,企业才能在激发员工活力的同时,保障生产效率与产品质量的协同提升。

三、激励机制失衡带来的管理难题与转型需求

随着央国企管理体系和生产流程的不断升级,激励机制的失衡问题已成为制约企业高质量发展的关键障碍——过去依赖计件制或班产量日工资制的做法,虽然短期内激发了员工积极性,却逐步暴露出人工成本难控、标准调整滞后、团队协同弱化等一系列管理难题。尤其在市场竞争加剧和工艺技术迭代加快的背景下,单一激励模式与企业灵活应变、高效协作的需求之间的矛盾愈发突出。

这种失衡不仅体现在产量与质量、成本与效益的博弈上,还直接影响到员工的职业成长和组织的创新能力。激励机制无法覆盖到员工能力提升、技术创新和工艺优化等多元目标,导致员工动力和企业活力双双受限,并且管理者在实际操作中难以及时掌握一线生产数据,缺乏对绩效、质量和流程的深度洞察,进一步加剧了激励体系的滞后性与片面性。在此现实压力下,央国企对激励机制的数字化转型需求日益迫切。

通过引入红海云等先进的人力资源数字化管理平台,企业不仅能够实现生产数据的动态采集和实时分析,还可以将定额管理、质量追踪、绩效考核等环节有机整合到一套科学的激励体系中。可以预见的是,数字化转型将日渐成为央国企破解激励失衡、迈向高质量发展的新引擎。

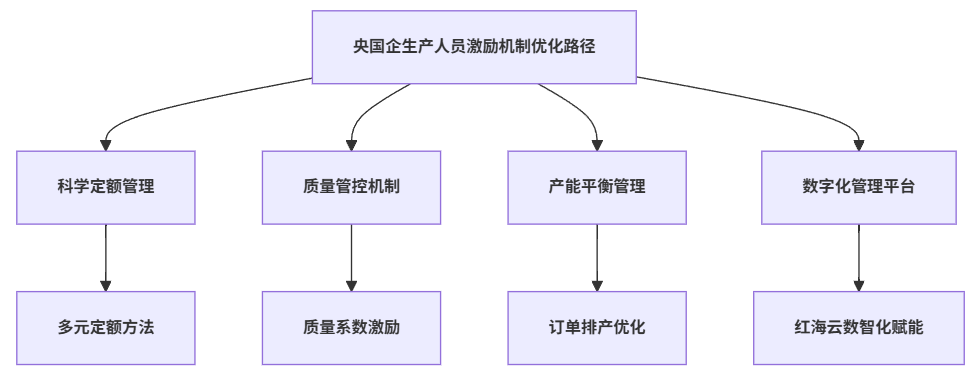

四、生产人员激励机制优化路径与落地建议

针对央国企生产人员激励机制的现实挑战,企业需从以下几个方面系统优化:

科学制定工时定额与人员配置。企业应采用统计分析法、经验估算法、技术定额法等多元方法,综合考虑工序劳动强度、技术密集度和加工难易度,实现定额的动态平衡,同时建立工时补偿机制来合理转化标准工时与定额工时,以应对不可避免的生产损失。除此之外,定额管理还应紧跟设备工艺革新步伐,确保激励机制与生产实际同步升级。

强化质量管控与监督机制。企业应在产量激励的基础上叠加质量系数,将员工薪酬与产品质量紧密关联,比方说对于次品率高的员工设置动态系数,提升对质量的关注度。这一过程质量监督应成为常态,进而推动员工将质量管理内化为日常行为。

优化PMC管控职能、实现产能平衡。生产管理部门需建立完善的订单排产机制,按月、周、日计划分解生产任务,并实时跟踪产能反馈,同时通过精益生产理念指导生产计划来实现各班组间的协同与平衡,避免局部过量生产,最终提升整体生产效率。

推动数字化管理工具应用。红海云等央国企专业人力资源平台可为企业提供智能定额管理、质量追踪和绩效考核等全流程数字化解决方案。借助数智化手段,企业将能够实现激励机制的精准落地,提升管理效率与员工满意度。

总的来说,只有实现科学定额、质量管控、产能平衡和数字化管理的有机融合,央国企对生产人员激励机制的改革才能真正激发员工潜能,提升企业核心竞争力,而红海云作为央国企人力资源数智化管理专家,将持续赋能企业激励机制创新,助力组织迈向高质量发展。