-

行业资讯

INDUSTRY INFORMATION

现如今,智能化转型已成为央国企提升核心竞争力和实现高质量发展的关键举措。在国家政策大力推动下,越来越多的央国企将数字化、智能化战略上升到公司治理高度,试图通过AI等前沿技术赋能管理变革与业务创新。然而,在实际落地过程中,部分企业过于追求“全员AI化”与全面智能化,忽略了企业自身的信息化基础和团队数字素养,导致转型压力和组织内耗不断加剧……

一、央国企智能化转型的政策背景与现实挑战

近年来,随着数字中国和智能制造战略的不断推进,央国企智能化转型成为政策高度聚焦的议题——国务院、国资委等多部委陆续发布《“十四五”智能制造发展规划》《加快国有企业数字化转型的指导意见》等政策文件,明确要求央国企加快数字化、智能化步伐,推动前沿技术与产业深度融合。在这一政策前提下,各大央国企纷纷制定智能化战略蓝图,将AI、大数据、云计算等创新技术融入企业治理和业务流程,力图借助技术红利提升管理效能和市场竞争力。这场以技术为核心驱动力的变革浪潮,无疑为央国企带来了前所未有的战略机遇,也成为推动高质量发展的重要引擎。

然而理想与现实之间的差距使得智能化转型之路并非一帆风顺,在转型加速的过程中,央国企也面临着诸多现实挑战:

顶层设计与基层落地脱节:不少央国企在推进智能化转型时,往往由高层制定宏伟目标,将“全员智能化”纳入KPI和绩效考核体系,期望通过自上而下的运动式推进实现转型突破。然而现实中,企业信息化基础薄弱、标准化程度不高,导致基层员工在面对复杂的智能化任务时,缺乏明确的操作指引和实践路径。顶层规划与一线实际之间的错位,容易形成“上热下冷”的局面,既加剧了员工的压力,也影响了转型成效。

团队能力与数字素养不足:央国企原有团队大多习惯于传统业务模式,对AI等新兴技术的理解和应用能力有限。并且,缺乏系统性培训和实践机会,同样使得员工对智能化工具存在畏难情绪,甚至产生排斥心理。除此之外,由于IT和业务部门的协同机制尚未完善,企业内部也难以形成高效的人机协作体系,这不仅影响了智能化项目的落地速度,还制约了组织创新能力的释放。

AI应用场景选择失误:部分央国企在智能化转型初期容易贪大求全,盲目追求技术覆盖面,仅仅是将AI应用泛化到各部门、各业务环节,却忽视了企业自身的数字基础和实际需求,结果导致智能化项目往往流于形式、难以实现预期价值,反而加重了团队负担和管理成本——实际上,只有精准识别高价值应用场景,才能真正释放智能化转型的乘数效应。

二、智能化变革从信息化到数智化的演化规律

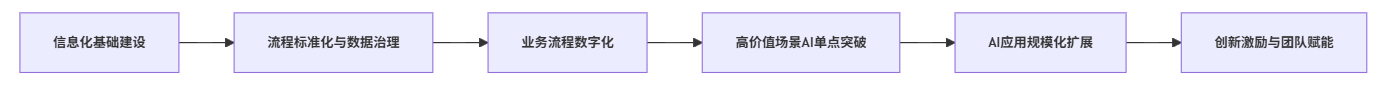

面对上述现实挑战,越来越多央国企已经认识到,智能化转型绝非一蹴而就的“突变”,而是一个需要长期投入、循序渐进的系统工程。回顾国内外头部企业的转型实践,我们可以清晰地看到智能化变革的演化规律:只有夯实信息化和数字化基础,才能为深入的数智化和AI应用创造坚实的土壤。央国企唯有遵循这一渐进式路径,才能有效降低转型风险,实现技术与业务的深度融合。

纵观美的、海尔、三一重工等行业标杆企业的发展轨迹,不难发现其智能化转型大多遵循“信息化—数字化—数智化—智能化”四步走战略——在初期阶段,企业着力于业务流程的标准化和信息系统建设,通过ERP、PLM、BI等系统打通数据壁垒,提升管理效率。这一阶段的核心在于数据整合与业务协同,为后续数据驱动的业务创新奠定基础。随着数字化水平的提升,企业逐步推进业务流程自动化和决策数字化,开始引入数据分析和智能工具,尝试在核心业务环节实现数据赋能。

进入数智化阶段后,企业不仅要在局部实现智能化突破,更需推动AI与业务深度融合,实现端到端的价值链优化,例如在供应链、客户洞察、智能制造等高价值场景率先试点AI应用,并通过持续优化和项目复制,推动智能化能力的规模化扩展。整个过程中,企业还需不断完善创新激励机制,提升团队数字素养,确保人机协作与组织创新能力齐头并进。

事实证明,只有沿着信息化、数字化、数智化到智能化的演进路径,央国企才能循序渐进地实现管理升级与业务创新,真正释放智能化转型的最大红利。

三、央国企智能化转型的常见误区与管理陷阱

误区一:AI考核压力

许多央国企在推进智能化转型时热衷于将AI开发和应用成果直接纳入团队考核和绩效指标,期望通过KPI压力倒逼团队“全员智能化”。这种自上而下的硬性要求,往往忽略了基层员工对新技术的接受速度和实际操作能力,导致团队成员在面对AI相关任务时压力剧增。长期以往,不但难以激发团队积极性,反而容易引发技术焦虑、消极应对甚至人才流失现象。实际上,智能化转型的本质是激发创新,而非通过考核体系简单量化技术成果,更不能让考核成为阻碍组织变革的绊脚石。

误区二:技术万能幻想

部分央国企在智能化推进过程中对AI赋能抱有过高期待,认为引入智能工具即可一劳永逸地解决所有管理和业务难题,却忽视了企业数字基础、数据质量、业务复杂性等现实条件,殊不知AI工具虽能提升效率和优化流程,但远未达到完全替代人工的水平,尤其在复杂决策、主观判断等领域,技术仍需与人的能力深度协同——只有把AI作为助力工具,服务于核心业务场景,才能发挥其真正价值,而非寄希望于一蹴而就的全面变革。

误区三:负面管理应用

在实际操作中,有的央国企将AI技术应用于员工监控、行为追踪等负面管理场景,试图通过技术手段加强管理控制,如此一来不仅违背了智能化赋能的初衷,还极易损害员工信任和组织氛围,甚至引发法律与伦理风险。AI本应成为提升员工能力和驱动创新的引擎,而非简单的监督工具,因此,推动智能化转型更需要以人为本,打造开放包容的创新环境,避免技术异化为“高压管理”的手段。

四、央国企智能化转型具体路径与激励机制设计

1)夯实基础信息化

推动智能化转型的第一步是稳扎稳打地夯实信息化基础。央国企应系统梳理业务流程,完善ERP、PLM、BI等核心管理系统,打通数据孤岛、实现业务数字化与数据标准化。这一阶段的关键目标在于为企业后续的数字化与智能化升级搭建坚实平台,而只有当企业具备稳定、统一的数据基础,企业才能在流程上实现规范化的管理,后续任何AI应用与创新项目才能顺利落地,避免因数据混乱或系统割裂导致的项目失败,其不仅提升了管理透明度,也为企业探索更高层次的技术变革打下了坚实基础。

2)精准聚焦业务场景

在完成信息化和数字化打底之后,央国企应避免盲目追求“全覆盖”,而是聚焦于高价值、可度量的业务场景实现单点突破。具体来说,企业需要通过分析自身痛点,优先选择如供应链管理、设备运维、客户分析等具备数据积累和现实需求的环节,并结合AI模型进行定向创新。以美的、百丽等企业为例,其均是通过在库存管理、销售预测等关键环节率先试点智能工具,取得显著成效后逐步复制推广,这种“单点击破—逐步扩展”的路径,有效降低了试错成本,提升了智能化转型的成功率。

3)构建创新激励机制

智能化转型的持续动力来自于团队的积极参与和主动创新,对此,美的、海尔等企业选择通过“AI创新基金”、“效率兑换积分”等机制,显著激发了一线员工的创新热情。珠玉在前,央国企应建立多元化的创新激励机制,如项目创新积分、专项奖金、晋升通道等,将员工在AI项目中的贡献与个人成长紧密挂钩。与此同时,企业还需注重人机协作能力培养,通过系统培训、实战演练和跨部门协作,全面提升员工数字素养——只有让员工在创新中获得成就感和实际收益,企业的智能化转型才能形成内生动力和可持续发展能力。

五、结论

总的来说,央国企的智能化转型必须立足企业实际,坚持渐进式、科学化、以员工赋能和业务创新为核心的落地路径,且只有夯实信息化与数字化基础,聚焦高价值场景实现AI单点突破,持续激发团队创新活力,企业才能在技术浪潮中实现高质量发展和核心竞争力跃升。为此,红海云将持续以专业的央国企人力资源数智化服务,赋能企业组织变革与人才升级,助力央国企在智能化时代把握先机,实现可持续创新与卓越绩效。