-

行业资讯

INDUSTRY INFORMATION

在国企改革提速和经济结构深度调整的当下,央国企肩负着引领高质量发展的历史使命,然而在实际推进过程中,其子公司对干部的选拔与激励频频却成为战略落地的“拦路虎”,究其原因无非是两个维度:一方面,部分岗位沿袭惯性晋升,缺乏创新和市场化经验,导致新业务开拓受阻;另一方面,外部引进人才又难以快速融入集团文化和复杂业务体系,形成新的用人困局。管理者普遍感受到“用人难、换人难、激励弱”的压力,这种结构性矛盾直接影响企业变革成效。因此,如何科学优化子公司干部遴选机制,打造敏捷高效的人才队伍,是央国企人力资源管理者亟需破解的现实难题。

一、央国企子公司干部选用现状与核心难题分析

近年来,随着央国企集团化管理日趋成熟,子公司干部作为业务承接与战略落地的核心枢纽,其选用方式逐步多元化——部分企业倾向于从内部选拔业务骨干,强调对组织文化的认同与管理经验的积累;另一些企业则积极引进外部高管,期望借助行业视野和创新能力加速业务突破。与此同时,还有不少集团在尝试推动跨条线、跨业务板块的人才流动,通过轮岗、竞聘等方式激发干部队伍活力。然而,尽管用人路径更加多样,央国企在子公司干部的选聘与任用上仍然面临一系列深层次矛盾和现实挑战,随着业务升级与组织变革不断加快,其现有模式暴露出诸多短板,亟需企业破解。

内部晋升路径单一:许多子公司干部依然沿用“资历优先”“年限挂帅”的晋升逻辑,缺乏对市场化能力与创新精神的系统考察,这导致部分管理者习惯于维持现状,难以主动应对新业务孵化、数字化转型等变革需求,团队活力与业务突破动力不足。

外部引进融合难度大:部分企业尝试引进互联网、金融等领域的外部高管,试图为新业务注入新鲜血液,但由于行业壁垒、文化差异明显,外部人才往往难以快速适应集团治理结构和产业链规则,出现“水土不服”、资源协同不畅的现象,影响业务推进。

高管兼任导致利益固化:不少央国企子公司干部同时担任集团高层职务,形成关键岗位的权力集中与利益固化,致使管理层更替难度加大,绩效考核与责任追究流于形式,组织创新力被削弱,战略落地受到阻碍。

绩效评价与机制不健全:当前绩效评价和激励体系多以传统考核为主,缺乏对创新成果、市场化开拓、团队带动等维度的综合评价,激励措施单一,难以激发干部的创业精神和长期使命感。

这些难题迫切要求央国企在人力资源管理理念、制度设计、数字化工具等层面实现突破,为子公司干部选拔与激励机制注入更强的科学性和前瞻性。

二、典型案例揭示子公司干部失配的风险与代价

在分析了央国企子公司干部选用的核心难题后,不难发现,这些结构性矛盾在实际运营中已造成一系列典型风险与深远影响。通过具体案例的剖析,可以更为直观地理解“人岗失配”对集团转型与业务创新带来的系统性挑战。

以建筑领域某大型集团为例,在产业互联网新业务孵化中,其连续更换了多任子公司干部,却始终未能实现有效突破——最初由传统业务出身的管理者负责,固有思维模式难以适应数字化和平台化转型需求,导致业务推动缓慢、创新乏力;随后引入的外部互联网人才虽然具备新兴行业经验,但对建筑产业链的深度理解不足,无法实现资源整合与赋能,最终项目成效平平、投入产出不成正比。这一系列更迭不仅消耗了大量资源,更延误了业务布局的最佳时机。

类似困境在金融保险类央企也屡见不鲜:某保险集团在向医疗健康、智能风控等新领域拓展时普遍采用内部提拔的做法,结果发现新任干部缺乏市场开拓经历和创业精神,面对复杂多变的市场环境缺乏主动担当和突破动力,业务团队呈现出“等靠要”心态,创新项目难以落地。与此同时,部分子公司干部兼任集团高管职位,形成管理层利益固化和问责难题,进一步加剧了组织活力不足和变革受阻的现实风险。

这些案例深刻揭示了央国企子公司干部用人失配可能带来的战略失利、资源浪费和组织风险,也凸显出建立科学、动态的人才选拔与激励机制的紧迫性。

三、胜任力模型重塑驱动子公司一把手能力升级

通过前述案例可以看出,子公司干部的选用不仅影响单一业务的成败,更直接关系到集团整体转型升级的成效,而要破解“人岗失配”与创新动力不足的困局,企业就必须系统梳理并重塑子公司干部的胜任力模型,使其能力结构与企业战略发展高度契合。

在实际操作中,不同类型的业务对干部的核心素质要求呈现出显著差异。具体举例来说,对于传统主业,管理者应具备深厚的行业背景、扎实的运营管理能力以及对产业升级的敏锐洞察力,这一类岗位更强调责任感与系统性思维,能够带领团队深耕价值链,推动技术进步和服务创新,而主导型高价值业务则要求干部拥有产业链整合、投资并购、生态圈构建等全局能力,能够在更广阔的空间内打造企业竞争壁垒和领导地位。此外,对于新兴或孵化型子公司,其工作内容要求管理者敢于创新、善于破局,从而持续激发团队的成长潜能,创业精神、市场化思维和资源整合能力理应是其选拔干部的核心标准。

只有建立起以胜任力为核心的人才管理体系,央国企才能为组织变革和创新发展提供坚实的人才保障,这也为后续科学选拔、动态评价以及激励机制的落地提供了坚实的基础,为央国企子公司一把手队伍建设指明了方向。

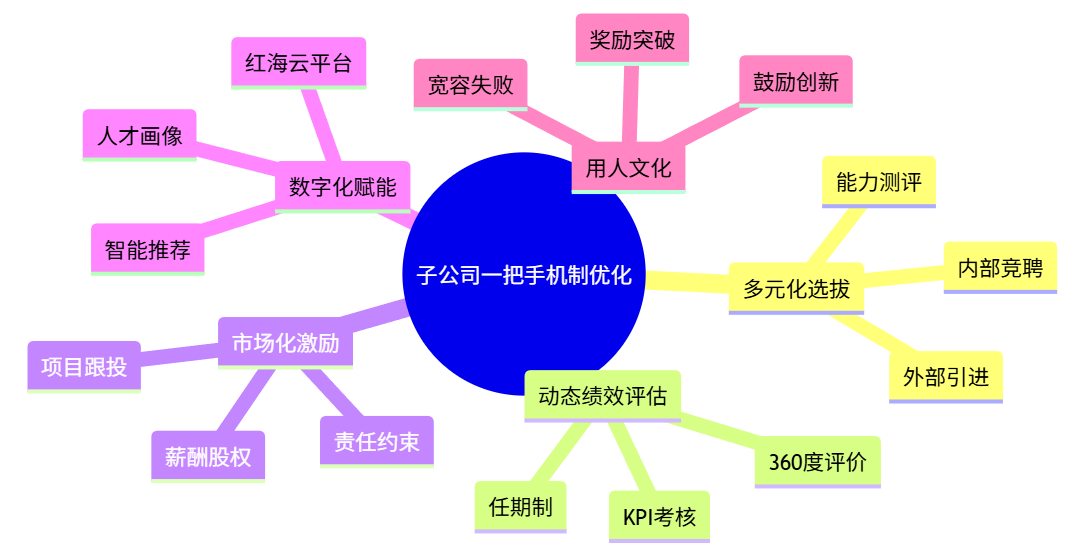

四、央国企子公司干部遴选与激励机制优化路径

(1)多元化选拔机制

面对央国企子公司一把手人岗失配的现实挑战,多元化选拔机制成为破解用人瓶颈的关键第一步。企业应在内部晋升与外部引进之间实现动态平衡,既要重视内部核心骨干的组织认同和经验积累,也需积极吸纳外部优秀人才,激发创新活力和市场化意识。在这一过程中,企业需通过公开竞聘、能力测评、情景模拟等手段,提升选拔过程的科学性与公正性,同时充分利用红海云等数字化平台,建立人才画像与推荐系统,实现对候选人的多维度评价和精准匹配,如此一来不仅能为子公司注入新鲜血液,更有助于形成竞争驱动和团队活力,为集团业务转型和新业务孵化提供有力的人才保障。这一机制的完善,也将助力央国企打造更加灵活、开放的干部队伍结构。

(2)动态绩效考评与淘汰

为确保子公司一把手能够持续胜任岗位,动态绩效考评与淘汰机制尤为重要,因此企业需建立科学的关键绩效指标(KPI),结合360度评估、任期制管理等工具,对一把手进行多维度业绩复盘和能力审查,不仅要关注传统业务指标,还要纳入创新成果、市场开拓、团队带动等重要维度,形成全面、客观的评价体系。具体来说,企业对于业绩不达标或创新动力不足的管理者需及时调整或淘汰,进而推动“能者上、庸者下”的用人导向。基于这一需求,红海云数字化绩效管理工具可帮助企业高效收集和分析数据,提升考核的透明度和公正性,使央国企能够持续优化干部队伍结构,保障组织变革与战略落地的有效性和敏捷性。

(3)市场化激励机制

激发子公司一把手的主观能动性和创新驱动力,离不开切实的市场化激励机制,这意味着企业要根据不同业务板块、发展阶段来设计差异化的薪酬体系,且体系中需囊括基本工资、绩效奖金、股权激励等模块,鼓励管理者主动承担责任、积极突破业务瓶颈。与此同时,企业还应积极地推行项目跟投、创新成果分享等激励方式,将个人成长与企业业绩深度绑定,增强一把手的市场化意识和创业精神,并在这一流程中明确目标责任和考核边界,确保管理者对业务成败承担应有责任。借助红海云数字化平台,企业可实现薪酬激励的自动计算和实时反馈,提升激励方案的执行力和精准度,这样不仅能吸引和留住高潜人才,也有助于推动集团整体创新与高质量发展。

(4)数字化赋能与用人文化

数字化赋能是央国企提升用人决策科学性和敏捷性的必由之路——企业应充分利用红海云等智能人力资源管理平台,建立子公司一把手能力画像库和人才大数据,依托AI与大数据技术实现精准选人和智能推荐,提升用人效率和科学性。此外,企业还需营造开放包容的用人文化,鼓励创新、宽容失败、奖励突破,为一把手营造敢闯敢干的成长环境,同时打破论资排辈和利益固化的传统,激发干部队伍的创造力和进取心。可以说,数字化赋能与积极用人文化的结合,将全面提升央国企干部队伍活力,为集团转型升级和新业务突破注入不竭动力。

总的来说,央国企转型升级的核心在于“人”的突破,尤其是子公司干部选用的科学化与市场化——只有建立健全的选拔、评价与激励机制,才能确保关键岗位“人岗相宜”,为企业注入持久的创新动力和变革活力,而随着数字化技术的普及和管理理念的更新,央国企有望借助红海云等人力资源数字化平台,构建更加智能、开放的人才管理体系,实现“精准选人、科学用人、动态育人”的战略目标。