-

行业资讯

INDUSTRY INFORMATION

本文聚焦央国企在当前经济环境下绩效管理的核心挑战,深入分析绩效目标设定、过程辅导和评估改进的实用方法,同时结合政策导向和行业趋势,联合红海云提出可落地的绩效管理优化路径,助力企业实现高效协同与持续改进。

现实中,绩效管理不仅关乎组织效率,更直接影响企业核心竞争力和员工发展意愿,而随着国资委对“两个效益”协同发展的要求不断加码,人力资源管理者不仅要应对经济增速放缓、成本压力加剧,还需在有限资源条件下最大程度激发员工的主动性和创新力。至此,如何建立科学的绩效目标体系、做好过程辅导与动态调整,真正实现目标达成与持续改进,已成为央国企转型升级的战略命题。

一、央国企绩效管理的战略价值与现实挑战

现如今,绩效管理在央国企的组织治理中扮演着至关重要的角色,其作为连接企业战略、岗位价值和员工行为的纽带,不仅是推动企业高质量发展的动力引擎,也是落实国资委监管要求的核心抓手。然而,当前的央国企却普遍面临需求疲软与成本约束的双重压力:国资委持续强调以“效益优先”原则推进企业改革,要求央国企加强绩效目标分解与过程管理,确保组织战略高效落地;然而在现实操作中,绩效目标设定与分解却常常陷入“形式化”困境,而这主要是因为部分企业过度依赖人均产值等单一指标,忽略了岗位价值与组织整体成本的动态平衡。这导致指标导向下的外包和自动化行为虽提升了表面人效,却可能损害企业长期发展和综合竞争力。

除此之外,绩效管理过程辅导不足、目标执行与反馈机制不畅等短板也使得员工积极性与创新力难以充分释放,进而令绩效评估环节陷入“唯公式论”或“唯人情论”的管理误区,久而久之,缺乏温度与力度的平衡将使绩效管理难以实现持续改进和组织进化。

二、绩效目标设定的科学方法与岗位价值导向

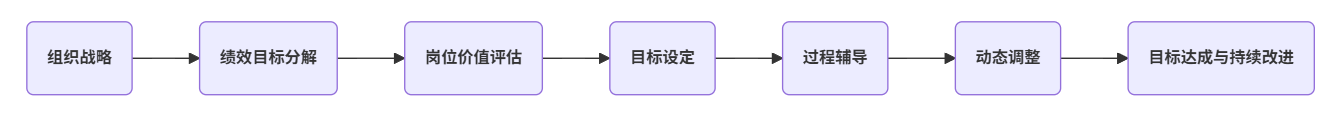

绩效目标的科学设定是央国企绩效管理体系优化的基础,而无论采用SMART原则、KPI、BSC还是OKR等工具方法,其核心均在于围绕组织战略和岗位价值进行目标细化与分解。为此,央国企应从顶层战略出发,结合业务线实际,将组织目标层层分解至各岗位,确保每一个绩效目标都与整体战略形成闭环。

在实际操作中,绩效目标设定需充分识别岗位核心价值,不宜简单追求表面人效或单一产出指标。以制造企业为例,当绩效目标仅以人均产值为核心时,可能导致盲目外包或过度自动化,进而影响企业总成本和长期效益。因此,绩效目标应结合岗位特性、组织战略和业务流程进行精细化设计,明确关键目标与评估要素,并通过岗位价值评估,确定各岗位对企业战略的贡献度,为绩效目标设定提供科学依据。绩效目标不仅要可衡量、可达成,还需具备弹性,能够根据业务环境变化及时调整,从而保障目标的现实性与前瞻性。

三、绩效管理过程中的辅导与动态调整机制

绩效管理不仅是目标设定,更在于过程执行与动态调整。央国企在绩效管理过程中最常见的问题是目标设定后缺乏有效跟踪与实时辅导,导致目标执行偏离预期,最终评估时难以纠偏。对此,科学的绩效管理要求管理者在计划执行阶段,建立周期性的进展跟踪与问题分析机制,及时干预和指导员工的工作进展。过程辅导不仅能发现执行中的偏差,更能激发员工主动性和创新力,推动目标实现。

此外,面对外部环境或内部条件的变化,绩效目标和计划必须具备动态调整能力,这意味着央国企管理者应鼓励员工在遇到重大问题或执行障碍时第一时间反馈并进行资源和计划调整,这种“敢于修正目标”的管理勇气不仅能保障组织资源的合理配置,更能提升团队的凝聚力和应变能力。通过建立动态调整机制,央国企能够在复杂环境下灵活应对,实现目标最大化达成。

四、绩效评估与改进维系温度与力度的双重平衡

绩效评估是央国企绩效管理体系的核心环节,其直接关系到员工激励和组织改进,而在实际管理中,绩效评估易出现两个极端:一是过度强调人情和主观判断,忽视目标权威性;二是机械执行考核公式,缺乏对工作过程与环境变化的关注。为避免引发这一情况,科学的绩效评估应回归绩效管理的本质,在看重目标达成结果的同时重视执行过程和经验教训的总结。具体来说,央国企应建立温度与力度并重的评估机制,通过定期回顾与反馈、识别改进空间,并由此制订切实可行的绩效改进计划。

在绩效改进环节,企业不仅要根据评估结果调整目标和流程,还需将绩效管理与员工发展、激励体系深度结合,并通过绩效数据分析和持续反馈,推动员工能力提升和组织整体绩效优化。基于这一需求,红海云可向企业提供智能绩效评估与改进工具,帮助企业实现数据驱动的科学管理,从而提升组织协同与创新力。