-

行业资讯

INDUSTRY INFORMATION

在中国特色国企改革与世界一流企业建设的战略进程中,绩效考核体系正面临前着所未有的转型压力:过去,央国企普遍借鉴西方管理模式,但在实际操作中难以完全贴合中国组织文化和制度环境,导致考核制度的同质化、短期化、激励失灵等问题频发;与此同时,政策环境持续强调“两个效益”协同、“弘扬企业家精神”与“强化正向激励”,要求企业在激励和约束机制上既要有国际视野,又要扎根本土土壤。至此,“如何在坚守现代管理科学的同时吸纳中国传统智慧,构建更具适配性与生命力的绩效考核体系”已成为央国企人力资源管理的核心议题,而唐代“四善二十七最”制度作为中国历史上极具代表性的绩效管理实践,为我们提供了宝贵的镜鉴。

近年来的央国企在绩效考核管理方面持续探索创新,却在具体实践中普遍面临三大困境:其一,考核指标“上下一般粗”、“左右一个样”导致岗位差异性不足,难以精准反映实际贡献;其二,过度强调短期业绩,忽视长期能力建设与组织价值观,致使激励与约束机制失衡;其三,在考核制度执行过程中,形式主义与数据造假现象时有发生,监督机制缺乏刚性,影响考核结果的公正性与权威性。

随着国企改革不断深化,政策层面对考核体系提出了更高要求——企业既要强化市场化激励,又要坚守政治标准和企业核心价值观,推动组织治理能力升级。面对新一轮经营责任制改革和数智化转型大潮,央国企亟须突破传统模式,构建兼具时代性和中国特色的绩效考核体系,激发组织活力、实现高质量发展。

唐代“四善二十七最”绩效考核制度的精髓及历史演变

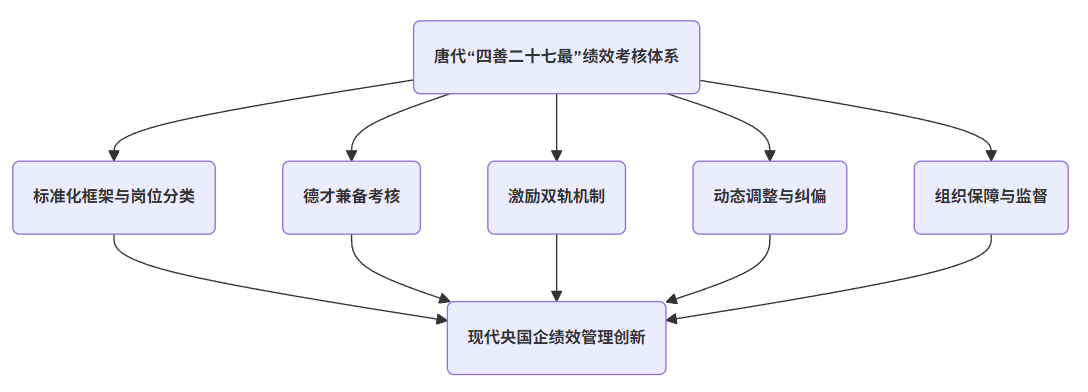

唐代“四善二十七最”绩效考核体系诞生于国家治理效率危机与人才渴求背景下,其核心设计理念在于“标准化框架+个性化适配”,以“四善”作为官员通用道德底线强调德行评价的刚性约束,而“二十七最”聚焦岗位专业要求,针对不同职能细分绩效标杆,兼顾定性与定量评价。相对应地,考核结果则采用“善最结合”九等评定的方式,以形成差异化激励与任期管理,最终通过小考(年度)与大考(任期)双周期机制实现短期薪酬与长期晋升的联动。

这种分层授权和制衡设计既保障了考核的客观性与有效性,还确保了人才选拔的公平与透明。鼎盛时期的唐代以此考核体系支撑起“贞观之治”、“开元盛世”,实现了德才兼备、刚柔并济的人才管理格局。然而,随着政治结构瓦解、制度创新停滞、执行异化和监督失效,该体系逐步僵化、最终流于形式,成为后世反思绩效管理的经典案例。其历史演变不仅揭示了考核制度的生命周期,更为现代央国企提供了宝贵的正反启示。

从“四善二十七最”到现代央国企绩效管理的创新路径

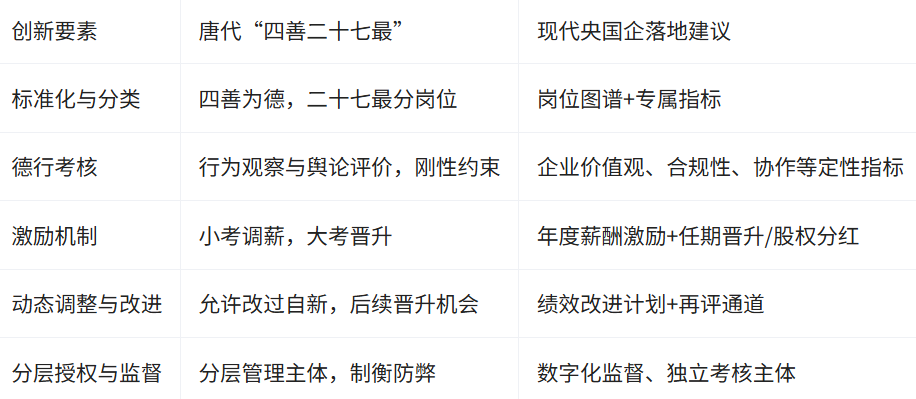

结合唐代考核体系的历史智慧与央国企管理现实,我们可以总结出三大创新方向:

科学分类岗位,提炼差异化核心绩效指标。借鉴“二十七最”的岗位细分原则,央国企需基于战略价值、工作性质和能力要求构建岗位图谱并定制专属指标,且该指标应覆盖科技创新、市场营销、职能管理、生产运营等领域,从而避免“一刀切”考核。

强化德才兼备的考核标准。企业需将核心价值观、合规性、管理者行为准则等转化为定性或行为指标,赋予合理权重,作为业绩考核的重要补充,防止“唯业绩论”带来的行为短视。

建立大小周期联动的激励机制。年度考核主导短期薪酬激励,而任期考核决定职级晋升和长期发展激励,确保员工关注长期成长与组织可持续发展。由此,动态调整和绩效改进机制同样不可或缺,企业既要防止考核指标僵化,也要为表现暂时不佳但具潜力的员工提供再评价通道,实现“严管厚爱”并举。

央国企绩效考核体系优化的具体方法与落地路径

(一)岗位分类与指标定制

提升绩效考核的精准性的首要任务是科学划分岗位并定制专属指标,而依托红海云数字化平台,企业可以梳理完整的岗位图谱,将岗位按战略价值、工作性质、能力要求进行聚类。不同类别的岗位如科技创新、市场营销、生产运营、职能管理等,都需匹配差异化绩效指标,这样既能体现岗位的实际贡献,也避免了“一刀切”导致的考核失真。通过岗位与指标的有机结合,企业可确保每一项考核都紧贴业务发展与组织战略目标,为员工激发潜能、提升绩效创造有利环境。

(二)德才兼备评价体系

绩效考核不仅是业绩的衡量,更是价值观与行为规范的传递,这意味着企业应将企业文化、合规要求、管理者行为准则、协作贡献等转化为可观测的定性指标,合理设置权重。与此同时,定性评价则可通过行为观察、同事反馈、舆论评价等多元手段实现,有效补充业绩考核的短板。这种德才兼备的体系设计能够防止“唯业绩论”带来的行为短视,引导员工在追求业绩的同时,坚守企业核心价值观。

(三)激励机制双周期联动

鉴于科学的激励机制是绩效考核体系有效性的关键,企业应采用年度考核与任期考核相结合的双周期激励模式:其中,年度考核聚焦过程与短期目标,直接关联年终奖、调薪等短期激励;任期考核则综合评定员工长期表现,决定晋升、股权分红、退出机制等中长期发展激励。双轨联动可引导员工兼顾当前绩效与未来成长,提升组织可持续发展能力。此外,通过红海云的数智化管理工具,企业还能高效追踪考核结果,自动匹配激励措施、实现激励的及时性与公平性。

(四)动态优化与改进通道

绩效考核体系的生命力在于持续优化与纠偏能力,因此企业需建立指标定期审视流程,结合企业战略调整、业务变动和岗位创新,每年或每任期动态优化考核标准。具体来说,企业对表现暂时不佳但具潜力的员工可设立绩效改进计划(PIP)和再评价通道,给予改进机会,避免一棒子打死。此举既体现严管厚爱结合,也有助于激发员工成长动力。

(五)组织保障与监督制衡

考核体系的刚性执行和结果公正依赖于强有力的组织保障与监督机制。为此,央国企应明确考核者、审核者、监督者三者职责,强化总部对考核工作的领导与管理,并利用数字化工具提升考核过程的透明度,建立有效的申诉与反馈渠道,保障考核主体的独立性和权威性。这样可防止数据造假和执行异化,确保激励约束机制的有效落实,助力组织治理能力升级。

(六)等级优化与简化

考核等级设计需兼顾区分度与可操作性——过多的考核档次会增加理解和执行难度,而过于简单则无法体现绩效差异。具体来说,央国企可设置多档考核等级,使规则清晰易懂、便于员工理解和接受,并且等级优化还可降低管理成本,提高考核体系的实际执行效果。基于这一需求,红海云平台可帮助企业灵活配置等级体系,实现考核分层、结果透明,助力企业激发员工积极性、提升组织绩效水平。

唐代“四善二十七最”考核体系的兴衰史为央国企绩效管理提供了深刻的历史镜鉴:其鼎盛时期以标准框架下的精准适配、德才兼备的价值锚定、激励双轨的任期管理与刚性结果应用,为破解考核同质化、短期化、价值观弱化等难题指明了方向,而其衰亡的教训同样在警醒我们在制度创新与组织保障上必须持续发力。面向未来,央国企需要在拥抱现代管理工具的基础上深度融合中华优秀传统文化,并借助红海云等专业数字化平台科学分类岗位、提炼核心价值标准、完善任期管理、强化激励刚性、筑牢监督防线,构建起兼具时代性、适配性、有效性的绩效管理新体系。为此,红海云将持续助力央国企实现考核体系的数智化升级,推动企业基业长青。