-

行业资讯

INDUSTRY INFORMATION

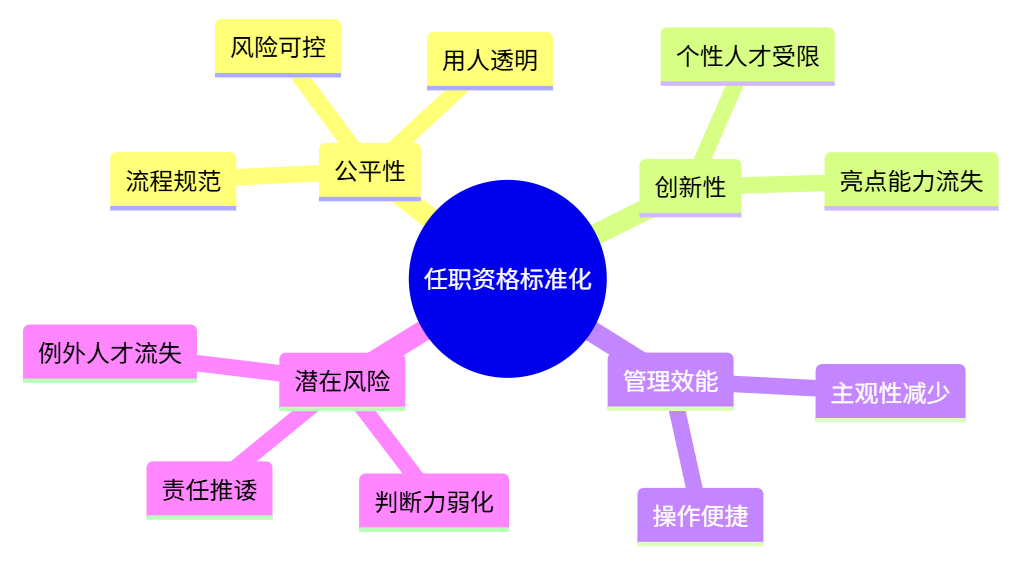

随着央国企人力资源管理的不断升级,任职资格标准化项目在国有企业体系内迅速推广,其无疑为组织治理带来了流程透明、用人公平的显著进步。然而,伴随而来的却是现实中的一连串困惑:那些真正具备创新力、突破力却不完全“贴合标准”的人才,往往在评审中被拒之门外。尤其在央国企强调“选贤任能”的新时期,“如何平衡标准化与灵活用人”成为人力资源管理者和业务部门共同面临的战略性难题。

一、标准化管理的现实价值和潜在隐忧

任职资格标准化无疑是央国企提升管理效率、规范用人流程的有效工具。通过制定统一的能力要求和晋升路径,组织能够有效堵住用人漏洞,保证公平公正,为大规模复杂组织的日常运作提供坚实支撑——从基层到高层、从技术岗到管理岗,标准化让人力资源流程变得可控、可追溯,也让考评与晋升有据可依,降低了主观性带来的管理风险。

这一模式契合央国企近年来对“两个效益”协同发展的核心诉求,然而在标准化的另一面却可能悄然“堵掉了判断力”。在实际的工作流程中不乏出现“能力出众但资历不够者被拒”、“团队希望破格提拔却担心破坏规则”的尴尬场景,而标准固然能防止用人随意和关系操作,但过于刚性的标准也可能让那些具有突出潜质、能够带来非凡价值的人才被挡在门外,正如足球世界的梅西案例——如果只以传统物理指标评分,他可能连青年队都进不去;但正是“评分表之外”的独特能力,才成就了传奇。这种现象放在央国企同样普遍:标准筛掉了不合格者,却也可能错过了最有创新力、突破力的“非典型”人才。

二、任职资格体系难题与公平创新平衡

任职资格标准化的初衷是确保流程的公正性和用人的透明度,尤其是在组织规模庞大、岗位体系复杂的央国企体系中,标准化带来的底线共识不可或缺,然而标准化在提升管理效率的同时却也容易催生两大悖论:

其一,标准化容易固化人才类型。央国企的任职资格模型往往聚焦于“全能型”或“一般型”人才,强调逻辑、抗压、经验、管理、沟通等多维度能力。表面上看这些要求无可厚非,实际操作中却常常导致“各项达标但缺乏亮点”的通才型人才脱颖而出,而那些在某一方面具有极致突破能力的“尖兵型”人才,则因未达全项标准而被淘汰。

其二,标准化掩盖了组织对人才的主观判断力。流程标准固然可以“托底”,但一旦成为唯一的晋升通道就容易演化为“流程替代判断”的惯性,导致管理者在面对“标准之外”的优秀人才时往往因规避责任、害怕争议而选择以标准为“挡箭牌”,久而久之,组织逐渐丧失了对“例外人才”主动识别和培养的能力。这不仅损害了人才多样性,更限制了组织的创新活力。

三、央国企管理中例外人才的实际挑战

在央国企人力资源管理实践中,任职资格标准化虽然带来了流程的规范与公平,但在执行过程中却频繁遭遇“例外人才”识别和使用的实际难题。越来越多的案例表明,那些虽未完全符合标准但在实际工作中做出卓越贡献、具备独特能力的人才,常常由于标准的刚性而被组织忽略。这一现象在基层到高管、从技术岗到管理岗均有体现,成为央国企人才管理升级过程中亟需破解的瓶颈。

一方面,央国企通常会为任职资格体系设计出“灵活处理”通道,希望为特殊人才的成长留有余地。然而,现实中这些绿色通道却往往陷入“纸面存在、操作困难”的窘境。审批流程繁琐、责任划分模糊、举荐难度大等问题,使得团队和管理者在面对“标准外”人才时,往往选择回避或观望,错失了为组织注入创新活力的机会。即使业务部门有意破格推荐,复杂的流程和高昂的举证成本,也常常让推动者望而却步。

另一方面,组织文化和风险偏好同样影响着“例外人才”的晋升通道。在标准化流程下,许多管理者更倾向于遵循既定流程以避免承担举荐失败的风险,这种“流程优先、安全第一”的思维无疑会逐渐削弱管理层对人才价值的主观判断力,使那些真正具备高潜力和创新能力的员工难以脱颖而出。久而久之,央国企的人才队伍容易趋于同质化,缺乏突破型、引领型的人才引擎。

至此,如何在不破坏流程规范的前提下,有效识别、举荐并留用“标准之外”的高潜人才,成为央国企人力资源管理转型中的核心挑战——只有真正打破流程与创新之间的壁垒,央国企才能激发组织的内生动力,为高质量发展注入持续活力。

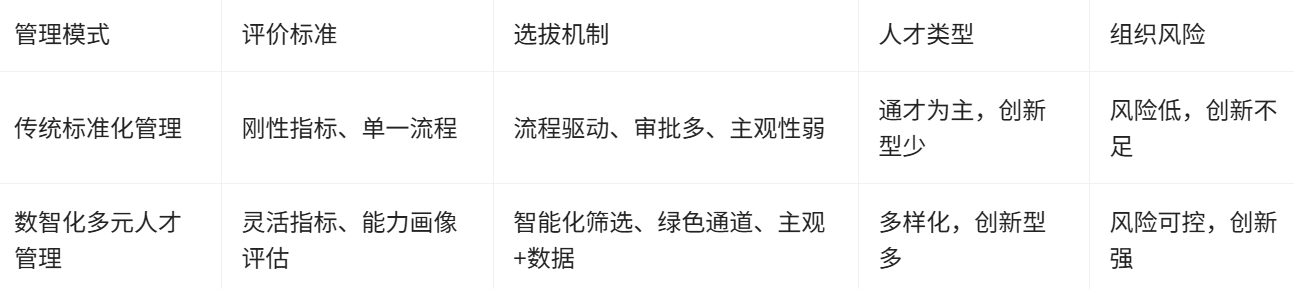

四、多元包容与标准协同的破局路径

(1)聚焦核心能力设定底线

央国企在设计任职资格标准时应将关注点放在岗位的关键胜任力上,确保标准能为组织筛选出基础素质达标的人才。具体来说,标准应当明确“必要条件”而非用冗长的“充分条件”去限制人才类型,避免因条条框框过多而错失具备创新潜力的员工。通过对胜任力模型的动态优化,组织能为各类岗位预留出成长空间,让那些在某一领域拥有突出表现的人才获得展示和晋升的机会,为多元化人才选拔奠定科学基础。

(2)优化绿色通道激励举荐

为了真正让“例外人才”进入晋升通道,央国企需要建立高效、透明的绿色审批机制,比方说设立专门的例外评审小组,对特殊人才采取综合评价法,并将多维度能力量化与主观判断结合,极大降低审批壁垒。通过压缩流程环节和审批时间,企业将激励业务线和管理者主动推荐那些虽不完全符合标准但业绩突出的“非典型”人才,而红海云的人力资源数智化平台在这一环节则可为组织提供流程自动化与智能辅助决策,确保绿色通道高效运行。

(3)构建包容文化主动发现

鉴于组织文化的转型是实现标准与包容并重的重要基石,央国企应当倡导“以人为本、敢为人先”的选人用人理念,鼓励业务部门和HR团队在标准之外,主动挖掘和识别高潜力人才。与此同时,企业还应将包容多元写入企业价值观,激发各层级员工对创新和突破的追求。在这一过程中,红海云倡导的数据驱动和智能辅助的人才管理体系将帮助企业持续探索、发掘和培养更多“标准之外”的创新型员工,持续提升人才队伍的多样性和组织活力。

(4)明确责任激励兜底

要让管理者敢于为“例外人才”举荐兜底,央国企需建立完善的责任认定和正向激励机制,并通过设置容错试错机制,为推荐和提拔“例外人才”的管理者提供政策保障和风险分担,让他们在识别创新人才时无后顾之忧。基于这一需求,红海云数智化平台可实时追踪人才成长数据,为管理者决策和组织容错提供有力支撑,如此一来组织既能守住用人底线,又能激发管理团队在关键岗位上为创新型人才“开绿灯”,实现标准与多元的动态平衡。

在央国企深化改革和数智化转型的当下,任职资格标准化既是管理进步的标志,也可能成为创新人才流失的隐形壁垒,而唯有在坚守流程底线的同时主动拥抱多元、包容创新,企业才能为“虽然不符但非他不可”的人才打开成长通道。为此,红海云致力于为央国企提供领先的数智化人力资源管理解决方案,将帮助企业在标准与创新之间找到最佳平衡点,释放组织潜能、赋能高质量发展。