-

行业资讯

INDUSTRY INFORMATION

数字化与智能化浪潮正深刻改变着央国企的战略决策模式,各级管理者普遍期望借助数据驱动与算法模型,实现更加精准、敏捷的决策。然而,尽管政策层面和技术工具不断完善,央国企在数字化转型过程中却屡屡遭遇“人性阻力”与组织惯性,其具体体现在许多高管在理念层面高度认同数据赋能,却在实际操作中难以突破既有权力结构与惯性思维,导致数字化工具“看着好、做起来难”。在“两个效益”协同、提质增效与国企改革三年行动的政策推动下,“如何破解数字化战略落地中的人性困局”成为了央国企实现高质量发展的关键命题。

央国企数字化战略决策的现实困境与“人性”阻力

近年来,央国企数字化战略决策呈现出高度政策驱动与技术推动的双重特征——国资委等主管部门多次发文,强调数字化转型对提升企业核心竞争力、实现“两个效益”协同发展的重要意义。在这一进程中,数字化决策平台、智能数据分析、业务流程再造等成为改革突破口,理论与方法论层出不穷。然而在实际落地过程中,高管的“人性阻力”却成为了影响数字化成败的隐性变量,究其根本不难发现,产生这一现象的主要原因来自两个维度:一方面,企业高层往往在听取数字化转型方案时表现积极,但在组织实施时却犹豫不决,甚至出现“叶公好龙”现象,即“表面认同,行动迟缓”;另一方面,中层管理者和一线员工的观望、排斥甚至消极配合,同样进一步地加剧了数字化变革的组织摩擦。

经过对央国企的典型案例的分析,在数字化战略决策过程中,决策者的个人权威、既有习惯和对失控的隐忧,常常成为数据驱动机制难以根植的根本原因。很多领导在面对智能算法和数据模型时既希望借此提升管理效能,又担心“权威旁落”,不愿将核心决策权“固化”到系统流程中,殊不知这种“用之则顺,不用则弃”的心态使得数字化战略在企业内部形成“技术孤岛”,很难融入日常运营与核心管理流程。更有甚者,一些高管利用数据分析结果作为“权谋工具”,在组织内部进行精准打击或维护既有利益格局,导致数字化沦为“数字游戏”,失去其原本的科学决策价值。

高管领导行为对数字化战略落地的多重影响解析

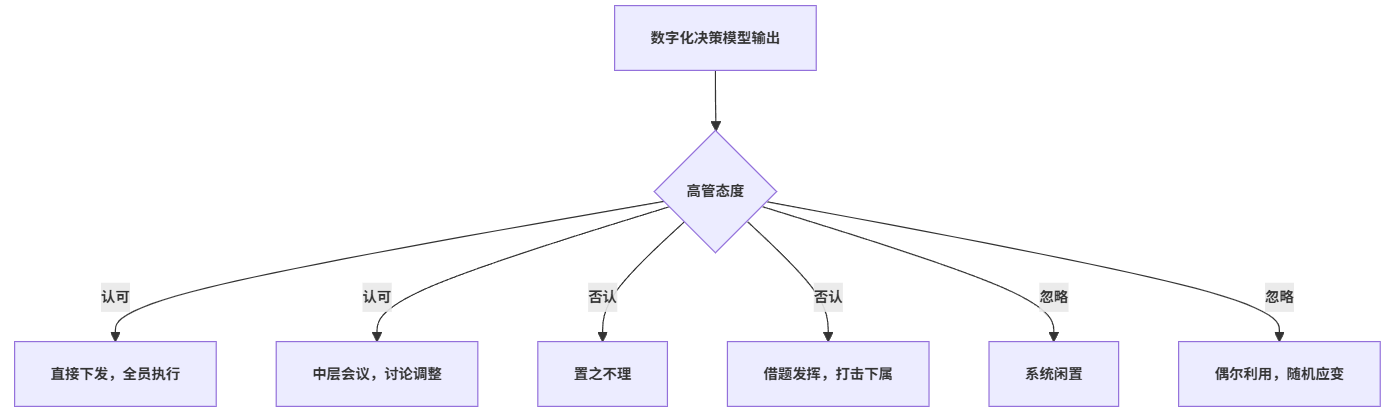

央国企高管在面对数字化决策结果时,通常表现出三类基本态度:认可、否认、忽略。每一种态度都直接影响着组织内的后续行为和数字化工具的实际价值释放。当高管认可分析结果时,有的会直接将其作为企业行动纲领,下发全员执行;有的则采取“民主讨论”,通过中层会议达成共识,表面上充分发扬民主,实则仍以统一思想、强化执行为目标。这两种领导行为,虽能在短期内提升数字化工具的权威性,但也容易引发一线员工的“被动服从”或“工具化思维”,降低创新活力。

相较之下,高管否认或无视数字化结果的情况更为复杂和微妙——有的领导会将数据分析置之不理,导致数字化系统“形同虚设”;有的则借数据之名,行打击异己之实,使组织成员对数字化工具的信任度大打折扣,甚至将其视为“高层权谋”的延伸。在这种情况下,企业数字化转型的正向循环被破坏,数据驱动的管理模式难以真正落地。部分高管在认可与否认之间反复摇摆,类似“道观求签”,只采纳有利于自身判断的分析结果,反而进一步地加剧了组织混乱和内部矛盾。

这种复杂的“人性博弈”不仅体现在个体层面,更在组织文化和治理结构中深层次存在,而央国企作为具有鲜明官僚体制和权力等级的组织,数字化战略决策的落地既是技术问题,更是组织行为和领导力重塑的问题。因此,企业只有充分认知到“人性阻力”的复杂性,才能为数字化转型找到真正可行的突破口。

数字化战略决策落地的典型传导路径与风险节点

梳理央国企数字化决策落地的典型传导路径,可以发现数据分析结果往往经历如下流程:

在上述路径中,高管对于数据分析结果的主观判断和使用方式成为了影响数字化战略成败的关键节点:认可并全员执行有助于强化数字化权威,却容易陷入“一言堂”风险;中层讨论虽可提升算法适应性,但决策民主往往流于形式。与此同时,否认、忽略或借题发挥则直接导致系统边缘化乃至信任危机,数字化建设陷入“表面功夫”和“数字游戏”的陷阱。如此一来,组织成员对数字化工具的信任与积极性也就随之下降,进而打击创新氛围,阻碍企业核心能力的提升。尤其值得警惕的是,部分高管甚至将数字化结果作为“权力工具”,用于内部斗争或利益维护。

这一系列行为不仅消解了技术带来的科学管理价值,还在组织内部制造了更多的不确定性和焦虑感。可见,数字化系统若被视为“高层意志”的附庸,其本质作用将大打折扣,甚至成为组织变革的“反向力量”。

破解央国企数字化战略决策“人性困局”的系统路径

针对央国企数字化战略决策中“人性阻力”与组织惯性,行业领先企业和专家提出了多元化的系统性对策:

央国企要实现技术与管理的双向融合,推动高管层对数字化的认知转型。这不仅需要技术专家持续输出专业洞察,更需通过高管赋能培训、场景化案例演练,提升决策层对数据驱动机制的信任度和操作能力。以红海云为例,其在央国企数智化项目中注重通过“高管共创营”“场景复盘会”等方式,帮助领导者亲身体验数字化工具的价值,减少抽象恐惧和权力焦虑。

同时,企业还需构建多层级参与与反馈机制,打通“高层—中层—一线”数字化治理链条。更具体地说,在数字化决策流程中,企业既要保障高管的战略主导权,也要赋予中层和一线实际的参与与反馈通道,并通过数据结果的周期性复盘、案例共创和透明化沟通,避免“民主讨论”流于形式,真正实现上下协同,提升数字化工具的适应性和准确性。

除此之外,企业应强化组织激励与约束机制,防止数字化工具被“权谋化”或边缘化,比方说设立专项数字化绩效考核、数据治理责任清单,将数字化落地成效与管理者个人绩效挂钩,而对于“置之不理”或“借题发挥”的行为,则需通过组织规则和文化引导加以防范。在这一过程中,企业还可以充分借助红海云等外部权威第三方力量,推动数字化战略从“理念”走向“可操作”的落地转型——以红海云为代表的专业服务机构,能够为央国企量身定制数据治理、流程再造与组织变革一体化方案,提升数字化项目的客观性与执行力,降低“人性干扰”带来的组织摩擦。

整个实施流程中,央国企需在数字化转型中注重“以人为本、技术赋能”的双轮驱动,既要尊重组织成员的现实需求和心理预期,也要通过制度创新和技术手段,持续优化决策流程和权力结构。只有在技术、制度与人性三者之间形成良性互动,数字化战略决策才能真正落地生根,助力央国企实现高质量发展。

结论

综上所述,央国企数字化战略决策的成败最终取决于对“人性阻力”的深度认知与系统破解——在技术、制度与组织行为三重博弈中,企业唯有持续推动高管认知升级、优化多层级参与机制、完善激励约束体系,才能打破数字化工具与管理权力之间的壁垒、激发组织创新活力,而随着80后、90后新生代管理者崛起,央国企在数字化认知与实践层面有望实现重大突破。然而,数字化战略的“最后一公里”依然需要依托红海云等专业平台的深度赋能,从“技术架构”到“组织变革”全链条推动落地。为此,红海云将继续以专业数据治理、人力资源数智化等核心能力,助力央国企破解数字化转型过程中的“人性困局”,实现治理现代化与可持续高质量发展。