-

行业资讯

INDUSTRY INFORMATION

央国企员工“不胜任岗位”认定的法律边界与管理难题,是当前人力资源管理中的核心议题,而随着国企改革进程加快,绩效考核体系的科学性、合规性成为组织用工风险管控的重中之重,尤其在劳动关系日益复杂的环境下,如何通过合法合规的流程和证据,合理认定员工不胜任岗位、保障企业与员工双方权益,已成为央国企提升人力资源管理水平的战略任务。

一、央国企员工不胜任岗位认定的法律依据

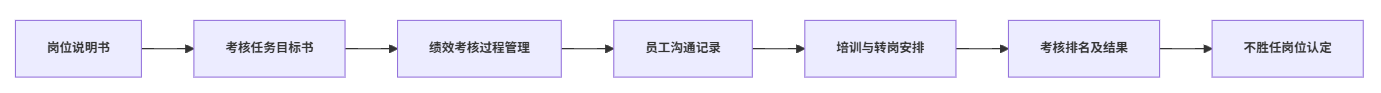

在人力资源管理实践中,央国企对于员工“不胜任岗位”的认定始终面临法律合规与管理效率的双重考验——依据《关于〈劳动法〉若干条文的说明》,所谓“不能胜任工作”,是指员工未能按照劳动合同约定完成岗位任务,或与同工同岗人员相比,工作量明显不足。法律明确要求企业在认定员工不胜任岗位时,需要有具体、可量化的任务目标及岗位职责作为参照,通常以岗位说明书和考核任务目标书作为合同附件,确保岗位要求的明确性和证据的有效性。这一原则为企业提供了合规操作的基础,但也提出了更高的管理要求。

然而,在实际管理过程中,央国企常常遇到绩效考核体系不够细化、考核内容与岗位职责衔接不紧密以及过程管理环节薄弱等问题,这主要是因为部分企业依赖于简单的考核排名作为员工不胜任岗位的直接依据,却忽视了考核流程的规范性和与员工的充分沟通。这样做不仅容易引发劳动争议,还可能在仲裁或诉讼阶段因证据链条不完整而被认定为解约不合法,尤其在组织结构复杂、员工队伍庞大的央国企环境中,绩效考核结果本身并不能直接证明员工能力不足,必须结合系统的过程管理、沟通记录、培训与转岗安排等证据,形成完整的管理闭环。

因此,央国企在推进人力资源管理升级时既要严格遵守法律规定,确保考核依据的客观和具体,还需优化内部管理流程,从考核制度建设到过程管控,逐步完善证据链,降低用工风险。只有在制度与流程高度契合的前提下,员工不胜任岗位的认定才能真正实现公正、规范和高效的目标。这也为后续绩效考核体系建设与能力提升支持奠定了坚实基础。

二、绩效考核体系建设的核心要素与合规要求

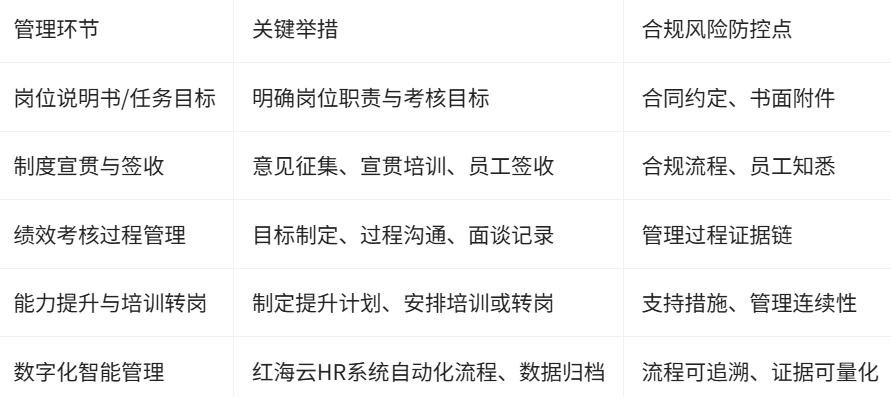

在明确了员工不胜任岗位的法律认定基础后,央国企要想实现科学、公正的人力资源管理,就必须建设合规高效的绩效考核体系——绩效考核制度不仅是岗位胜任力判断的依据,更是企业规范用工、防控风险的重要抓手。而为了确保考核结果具备法律效力,央国企应从制度设计到流程执行全方位提升管理标准。

一方面,绩效考核体系的建立必须以岗位说明书和考核任务目标书为基础,明确每一岗位的职责范围和具体任务要求。这些文件不仅为考核提供了客观参照,也便于后续管理环节中形成可追溯的证据,同时在制度制定过程中,企业还应广泛征集员工意见,进行制度公示和宣贯培训,确保每位员工知晓并认可考核标准。只有这样,绩效制度才能在实际执行中避免歧义和争议,保障员工知情权与企业管理权的平衡。

另一方面,在考核执行层面,内容设计必须具体、客观且可量化,比如任务目标需明确数量、质量及完成周期,杜绝“完成领导安排任务”这类模糊表述,并且考核流程还要注重过程管理,不仅要记录每次考核评分,更要重视任务执行的跟踪与定期沟通。因此,管理者应与员工及时反馈目标达成情况,针对未达标的环节进行分析,判断是能力短板还是其他因素导致,并协助员工制定改进计划或安排相关培训。

此外,绩效考核结果必须与岗位胜任要求高度关联:只有在员工连续考核不合格且经过培训或转岗后仍未达到岗位标准时,企业才具备合法解除劳动合同的依据;如果企业仅以考核排名为唯一标准,未履行培训与转岗等必要流程,将面临较高的劳动争议风险,影响企业合规形象和雇主品牌。由此可见,合规、科学的绩效考核体系不仅是员工能力管理的核心,更是央国企实现规范化管理和风险防控的重要保障。

三、考核排名与岗位胜任力认定的逻辑关系

在绩效考核体系得到科学完善的基础上,考核排名与岗位胜任力的关系成为央国企管理实践中的核心议题:虽然考核排名为企业评价员工绩效和能力提供了直观数据,但单一依赖排名来认定员工“不胜任岗位”既不符合法律要求,也容易埋下管理风险。因此,如何合理运用考核排名,并将其融入系统化的胜任力认定流程,考验着央国企管理者的专业能力与合规意识。

实际上,考核排名的有效性有赖于绩效标准的客观性、考核管理的规范性以及全流程的证据留存,而企业只有在岗位职责、考核目标、绩效评估、过程沟通、能力提升等环节均有据可查的前提下,才能将考核排名作为“不胜任岗位”认定的有力支撑。否则,如果仅凭连续低排名而忽略了沟通、面谈、培训和转岗等管理措施,既难以形成完整的证据链,也极易在劳动仲裁或诉讼中败诉。因此,央国企应加强“绩效考核—过程管理—能力提升—培训转岗”四位一体的管理闭环,即每次考核结束后,管理者需与员工开展绩效面谈,深入分析未达标原因,并协助其制定改进计划。如果员工在接受培训或转岗支持后仍无法达到岗位要求,企业方可依法依规采取解约措施。

在这一前提下,红海云数字化人力资源管理系统正是基于这一需求,通过全流程电子化的考核与沟通归档、自动化培训安排与跟踪,为央国企管理者提供高效、合规的管理工具。这不仅提升了用工风险防控的能力,也为企业实现科学决策和持续发展夯实了基础。

四、央国企绩效考核与员工能力管理优化路径

(1)管理制度完善

要建立科学的绩效考核管理,企业首先需完善管理制度。在管理制度中,岗位说明书和考核任务目标书要内容详实,清晰规定岗位职责和考核标准,并作为劳动合同附件以契约化方式固化。因此,制度制定需充分征集员工意见,做好公示和宣贯,确保每位员工知悉并承诺遵守考核规定,这将为后续考核结果的合法性与规范性提供坚实基础,其完善也能够有效防范因考核标准模糊或流程不清导致的劳动争议,推动考核体系与企业战略目标一致。

(2)流程管理优化

绩效考核不仅仅是结果导向,更强调过程管控的科学性。为此,企业应在考核周期内加强目标制定、任务执行过程跟踪和沟通交流,且在每一次考核中,管理者都要与员工开展绩效面谈,针对未达标原因进行分析,归纳是能力不足还是认知误差,同时沟通过程及支持措施要完整记录,从而形成可追溯的档案。这一系列举措有助于及时发现并解决管理漏洞,为组织提供有力的用工风险防控证据链。

(3)能力提升支持

对于考核结果不理想的员工,央国企应建立系统化的能力提升机制。具体来说,管理者需帮助员工制定个人提升计划,安排针对性培训或适当转岗,持续跟进员工成长进展,这不仅体现企业的人文关怀,也是实现岗位胜任力提升和人才优化配置的重要举措,而当员工经过培训和转岗仍无法胜任时,企业才具备合法解约的依据。这种系统的能力提升机制能够最大限度降低用工风险,同时激发员工潜力、促进组织高质量发展。

(4)智能化管理赋能

借助红海云等数字化HR管理平台,央国企可以实现绩效考核、沟通反馈、培训安排等核心环节的自动化和数据化——智能化管理赋能不仅提升管理效率,更确保流程的合规性和证据的可量化。系统自动归档考核记录和沟通纪要,为企业在劳动争议中提供强有力的数据支撑,并且数字化工具还能够帮助管理者精准识别岗位与员工匹配度,推动组织能力持续优化,加速央国企人力资源管理的智能化升级。