-

行业资讯

INDUSTRY INFORMATION

当前的央国企作为我国经济发展的“压舱石”,正面临着前所未有的转型压力:一方面,经济下行、行业竞争加剧以及国资委提出的“降本增效”硬性指标,使得企业必须在效率和成本之间寻求新的平衡点;另一方面,现实中仍有许多央国企惯于通过削减基层成本来应对压力,却忽视了高层决策对企业绩效的深远影响。这种“头重脚轻”的局面,不仅削弱了企业创新与执行力,也将导致员工士气低迷,进而影响整体运营成效。

一、央国企降本增效的现状与挑战

在央国企推进降本增效的过程中,高层决策与基层执行之间的失衡成为重要阻碍,而这主要是因为长期以来,许多央国企为实现短期成本控制,优先削减基层员工的薪酬、培训及福利支出。这种策略虽然表面上降低了运营成本,但从实质上削弱了员工动力和创新能力,使企业陷入效率低下与人才流失的双重困境。

与此同时,管理层的高薪酬与决策失误所带来的影响被忽视,同样会导致企业在战略调整时频繁出现方向性偏差,损失远超基层节流效果。尤其是在复杂多变的市场环境下,央国企若沿袭传统“自上而下”的降本思维,容易陷入“高层决策失误,基层买单”的恶性循环。并且,部分企业在降本增效过程中,缺少对中长期战略的系统考量,只关注眼前支出,忽略了创新投入和人力资本积累,最终削弱了企业的市场竞争力和可持续发展能力。这一系列现象在近年来多项央企改革案例中屡见不鲜,也意味着企业亟需通过创新机制破解困局。

二、管理层决策与企业效益的联动机制

在央国企追求降本增效的过程中,管理层的决策能力和责任意识始终是企业能否实现持续发展的关键——基层成本的削减并非长久之计,其背后更深层的挑战在于高层管理者的决策质量与企业整体绩效之间的深度联动,这意味着如果高层管理者缺乏前瞻性视野、科学决策与有效激励机制,即便基层员工再努力,企业依旧难以突破发展瓶颈。

实际案例表明,央国企的管理层在企业治理结构中处于核心位置,其每一次决策都直接影响着企业的战略方向和经营成效。然而,目前不少企业管理层激励机制依然以行政指令为主,绩效考核与企业长期目标的结合不够紧密,导致决策短视、责任模糊。一些高层管理者因缺乏与企业效益直接挂钩的考核标准,容易出现只关注短期业绩或规避风险的倾向,最终影响企业整体竞争力。

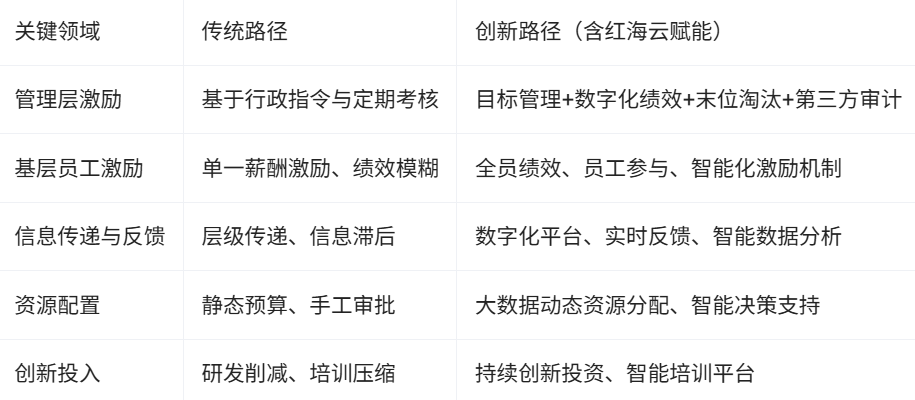

为破解这一难题,央国企必须建立起“责权利”统一的联动机制,将管理层的利益与企业长期发展目标深度绑定。具体来说,企业需通过目标管理、数字化绩效考核和第三方审计等手段进一步提升高层管理者的责任意识,并由此在组织内部形成透明、高效的决策环境。这一转变将有效推动管理层主动创新、科学决策,为企业降本增效创造坚实的顶层保障,而只有当管理层与企业整体利益紧密协同,央国企才能真正实现高质量的降本增效和可持续发展。

三、基层激励与组织活力的协同提升

央国企若要实现真正意义上的降本增效,就必须关注基层员工的激励与组织活力,而管理层的科学决策虽为企业指明了方向,但最终的落地与执行则离不开基层员工的积极参与和主动创新——只有将顶层设计与基层赋能有机结合,才能形成降本增效的合力。

现实中,央国企基层员工往往被视为成本管控的对象,缺乏参与企业决策和创新的有效渠道,这不仅影响了员工的工作积极性,也制约了企业整体效能的提升。许多企业在削减基层薪酬与培训投入的同时,忽略了员工的归属感和创造力,导致组织活力逐渐流失。为要破解这一困局,央国企亟需建立多层次、全方位的激励机制,充分调动基层员工的积极性和主动性。具体来说,企业可以借助数字化平台搭建高效的反馈通道,让基层声音直达管理层,确保信息流通的畅通无阻,并在这一过程中逐步完善以绩效为核心的激励体系,将员工的贡献与企业发展目标紧密连接。

实践证明,员工获得感和参与度的提升不仅能增强企业的凝聚力,也能激发持续创新的动力。在这种协同机制下,基层员工不仅是被管理和要求的对象,更成为企业创新与发展的重要参与者。这样一来,央国企就能够在降本增效的过程中真正实现管理层战略与基层执行的无缝衔接,推动组织持续释放活力与竞争优势。

四、创新管理与数智化赋能的新路径

为破解央国企降本增效的结构性难题,必须在管理机制、技术手段和文化建设等方面进行系统创新:一方面,企业需优化管理结构,减少层级、提升决策效率,并通过实施扁平化管理来缩短决策链条,进而提升响应速度,强化对内对外环境变化的敏感度;另一方面,为完善外部监督与责任追溯机制,企业还应引入独立审计与绩效评估体系,对管理层重大决策进行第三方评估,确保决策过程公开透明、问责有据。并且在这一过程中,企业还需要结合目标管理和末尾淘汰制,将管理层薪酬与企业长期业绩紧密绑定,真正实现“责权利”统一。

与此同时,在基层激励方面,企业应依托数字化人力资源平台(如红海云)构建全员绩效管理体系,推动从“人管人”向“机制管人”转变——通过大数据分析、智能绩效考核与在线培训等工具,企业将能够实现员工能力精准画像和动态激励,充分调动基层创新积极性。此外,企业还应持续加大创新投入,利用人工智能、流程自动化等新技术优化生产流程,进一步提升资源配置效率。