-

行业资讯

INDUSTRY INFORMATION

本文深入剖析央国企在创新管理中遭遇的“制度性内卷”困局,聚焦专利堰塞湖、行政干预、青年人才异化等核心问题,携手红海云提出以数字化转型和人力资源管理创新为核心的破局路径,助力央国企实现创新生态重塑和组织能力升级。

当前,央国企正站在创新驱动转型的关键节点:一方面,政策层面持续要求企业提升自主创新能力,推动科技成果转化;另一方面,实际操作中却出现专利堰塞湖、创新考核形式主义、行政干预创新生态等结构性危机。随着全球产业竞争格局加剧,央国企能否突破创新管理“内卷”、真正释放技术进化与人才活力,已成为关系国家战略安全与高质量发展的重大课题。

一、创新困局的制度性内卷与结构性挑战

当前,央国企的创新管理表面上呈现出繁荣景象,专利申报数量和科研经费投入屡创新高,这似乎为企业带来了持续的技术进步和竞争优势。然而,深入剖析背后机制却能发现制度性内卷正逐渐削弱创新的实际成效:以专利数量和经费总量作为核心考核指标,导致部分企业将创新工作异化为“完成任务”,并且大量专利申报未能实现技术转化,形成了“专利堰塞湖”,既浪费了资源,也抑制了原本应有的创新活力。

此外,行政力量在创新生态中的深度参与,也引发了结构性挑战——政策善意本意在于激发企业的创新动力,但运动式考核和强制性指标设定却常常带来“创新降级”现象。部分省属企业在国产化任务压力下不得不选择技术水平较低的部件来满足指标,进而影响产品整体性能和市场竞争力,而行政干预与市场需求的错位也使得企业创新活动出现“为考核而创新”的倾向,偏离了技术突破和产业升级的初衷。

与此同时,青年人才队伍建设也遭遇异化风险:大量精力投入到创新“标兵”评选和表彰等仪式化活动,真正关注技术难题和核心能力提升的时间被进一步压缩,如此一来青年员工不得不将主要精力用在迎合评审和揣测考核口味上,创新文化逐渐滑向形式主义。这种现象导致企业家精神被慢慢消解,组织创新能力难以形成正向循环,反而陷入自我消耗的怪圈。

由此可见,创新管理中的制度性内卷和结构性挑战相互交织,既影响了创新资源的高效配置,也削弱了企业的长期发展动力,而要破解这一困境,企业亟需从制度设计、考核方式和人才激励等多方面进行系统性重构,真正激发创新的内生动力。

二、创新基础设施与人才评价体系的系统再造

当前,创新基础设施的开放性和协同能力成为衡量企业创新生态的重要标志,而德国弗劳恩霍夫研究所的“产学研用”四螺旋模式则为央国企提供了清晰的路径参考:通过将企业、高校、政府和用户需求纳入同一创新循环,企业将打破传统的部门壁垒、加速技术研发与成果转化。以此为鉴,国内某船舶工业集团依托“海洋装备创新共同体”,联合上游供应商、下游制造商以及多所高校,构建共享试验平台和市场需求数据库。这样的开放型创新生态不仅大幅缩短了新产品研发周期,还在关键技术领域实现了自主可控,有效提升了整体产业链的技术水平。

另一方面,推动绿色低碳创新成为央国企重塑产业竞争力的又一重要方向——以宁德时代和某钢铁集团为代表的企业,通过材料创新与工艺升级,其不仅降低了生产成本,还取得了显著的环境效益,这也恰恰说明了技术创新的真正价值在于重塑产业结构和用户体验,推动企业实现从成本竞争向价值创造转型;与此同时,鉴于传统以工龄、行政级别为主的评价体系已难以适应技术驱动型企业的发展需求,国际上如SpaceX的“极端能力薪酬”和国内核能集团的“技术银行”制度,通过将技术突破、难题攻关与收入直接挂钩,极大增强了工程师的创新热情。在此基础上,工程师不仅可以将成果“存入”企业知识库,实现持续收益分成,还能通过技术应用频次不断积累个人价值。数据显示,这类激励机制不仅显著提升了专利质量和创新产出,还有效降低了核心人才流失率。

实例证明,央国企唯有在创新基础设施和人才评价机制上实现系统性重塑,才能全面激发创新活力、为高质量发展提供坚实的支撑,这既为后续数字化管理和创新文化构建奠定了坚实的基础,也为企业在激烈的全球竞争中赢得主动权创造了条件。

三、打造创新管理新生态的数字化解决方案

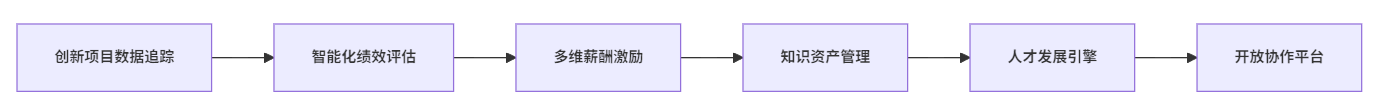

(1)智能创新项目全流程追踪

数字化平台使央国企能够对创新项目实施全生命周期管理,从立项、研发到成果转化的每个环节都实现实时数据采集和进度跟踪,这不仅打破了传统纸面审批和定性评估的局限,还通过数据可视化让项目进展一目了然,使项目负责人、管理层和相关部门能够随时掌控创新动态,从而有效预警潜在风险、避免创新活动沦为“专利堰塞湖”或流于形式。如此一来,企业便能将资源精准投入到真正具有转化价值的创新项目中,提高整体创新效率。

(2)智能绩效激励体系建设

通过智能化绩效管理系统,央国企可以将技术突破、知识分享、跨部门协作等创新行为转化为多维度的绩效指标——系统能够自动采集和分析关键数据,确保每一项创新贡献都得到公正评价,并使绩效结果直接关联薪酬、晋升和激励,极大激发员工参与创新的积极性。除此之外,智能绩效工具还可以动态识别团队与个人在创新过程中的价值创造,帮助管理者及早发现高潜人才、完善创新人才梯队建设。

(3)知识资产数字化沉淀与复用

将创新过程中产生的大量知识和经验,通过数字化工具进行系统归档和标签管理,企业得以在内部形成知识资产库:无论是成功经验还是失败教训,都能以结构化方式被沉淀下来,为后续创新项目提供可复用的技术路线和避坑指南。更进一步地,知识资产的数字化不仅提升了技术复用率、减少重复试错,还能推动跨部门、跨专业的知识共享,促进组织整体创新能力的跃升。

(4)AI赋能人才发展引擎

央国企可借助AI算法对员工能力、兴趣、项目经历和创新潜质进行综合评估,自动生成人才画像。以此为基础,平台将根据企业战略和项目需求,智能匹配最适合的创新人才,推动创新团队动态组建与优化。与此同时,AI还可为青年骨干员工提供个性化成长路径建议,支持差异化培养和多元激励,助力企业搭建可持续的人才梯队。

(5)开放协作与资源整合平台

数字化平台通过开放式协作机制,将供应链、科研院所、高校及市场端等外部资源高效聚合,其支持跨部门、跨机构的项目协作,可推动创新资源的互通共享,并以信息流通透明、协作流程高效极大提升创新项目的执行效率和成果转化率。由此,企业得以搭建起覆盖全产业链的创新生态圈,更好地应对市场变化和技术变革带来的挑战。

创新管理的破局之道根本在于制度重构、认知升级和数字化赋能的三重协同,而唯有跳出考核内卷、行政主导的惯性,真正以市场和技术价值为导向,构建容错与共享的创新生态,央国企才能在新一轮科技革命与产业变革中实现从追赶者到引领者的历史性跨越。为此,红海云将继续以智能化、数据化的人力资源管理平台,为央国企创新生态重塑和组织能力升级提供坚实支撑,引领企业迈向开放、协同、高效的创新新时代。