-

行业资讯

INDUSTRY INFORMATION

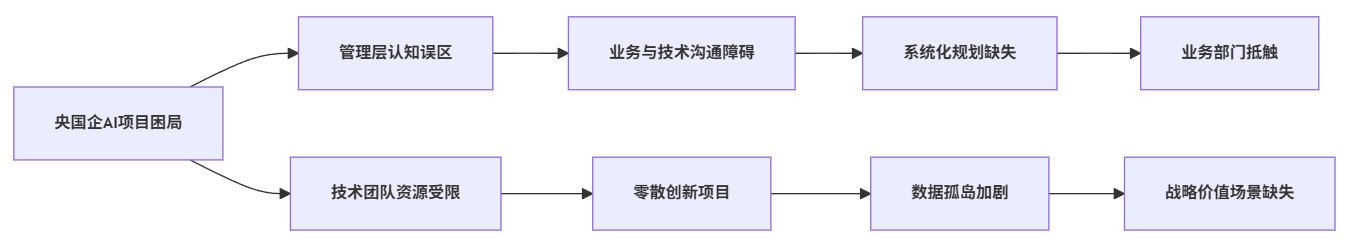

在数字化、智能化浪潮不断涌动的时代背景下,央国企面临着前所未有的转型压力,尤其是在人工智能(AI)领域,随着相关政策频繁出台,行业头部企业纷纷发布AI战略,带动整个市场对“智能升级”的高度关注。然而,这种热潮之下,央国企管理者往往陷入“恐惧错过”的焦虑,其既担心被行业淘汰,又对AI的真正价值和落地路径缺乏系统认知,并且由于技术团队承受着管理层高强度的“创新压力”,被要求立刻拿出“能看得见的成果”,却常因资源有限、沟通不畅而难以实现深度业务融合——这一系列现实困境不仅导致AI项目频繁“昙花一现”,更带来了技术栈混乱、数据孤岛和业务部门抵触等一系列问题。

一、央国企AI应用的认知误区与管理困境

在央国企积极拥抱数字化与智能化转型浪潮的过程中,AI应用成为管理层关注的新焦点——在政策推动与行业竞争的双重压力下,企业领导者往往对AI寄予厚望,希望借助智能技术实现组织跃升。然而,这一热度背后,管理层对AI的认知却常常停留在表面,容易陷入盲目的技术追捧或“恐惧错过”的焦虑之中,且一旦看到行业头部企业发布AI战略或创新成果,管理者便急于效仿、推动技术团队“立刻出成果”,以便在变革中抢占先机。

这种对AI的急功近利,实际上暴露的是管理层对技术本质与商业价值的理解不深:许多央国企领导者习惯于以结果为导向,将AI视为一种“立竿见影”的速效工具,而忽略了它需要长期投入与持续迭代的战略属性,这导致他们要求技术团队迅速“整点新东西出来”,却很少真正参与需求分析与业务场景梳理。与此同时,技术团队则在压力驱使下,倾向于选择易展示、低风险的“创新项目”,如智能合同评审、智能问数等,这些项目虽然科技感十足,却常常偏离实际业务需求,最终难以为企业创造持续价值。

在这样的环境下,业务部门对技术创新的参与度和认同感逐渐下降,技术团队与业务团队之间的沟通鸿沟进一步加深,并且项目缺乏系统性规划、资源分配不均等缺陷也将导致创新成果难以落地,致使企业内部出现信任危机。长此以往,央国企AI应用陷入“为创新而创新”的误区,不仅造成资源浪费,还削弱了组织的协同能力和创新动力。

二、AI创新项目“昙花一现”背后的深层症结

在认知和管理误区的影响下,央国企AI应用的推进往往难以实现预期成效——表面看似热闹的创新实践,实际上却频频遭遇“昙花一现”的尴尬局面。许多AI项目启动时声势浩大,但落地后却因缺乏成效和持续动力而被边缘化,最终难以融入企业的核心业务流程。

导致这一现象的根本原因在于央国企AI创新缺乏系统性顶层设计和长期目标。管理层往往过于强调短期可见的技术成果,技术团队则以“演示型”项目应对高层压力,忽视了与实际业务需求的深度结合,比方说智能合同评审项目多局限于表面文本处理,无法应对复杂法律条款,致使其实际价值大打折扣,并且智能问数类应用仅实现了自然语言查询的包装,致使业务部门体验提升有限,甚至感受到操作流程的繁琐和数据误差的困扰。这些“看得见”的创新,往往没有解决实际业务痛点,反而消耗了企业的创新资源和团队信任。

更为严重的是,缺乏系统规划的AI项目容易造成企业内部技术栈混乱和数据孤岛加剧。业务部门被动配合测试,实际受益甚微,逐渐对AI创新失去信心。与此同时,企业在追逐短期亮点的过程中往往会忽视端到端的业务优化、客户体验提升等具有战略意义的AI应用场景,从而错失了构建可持续创新能力的良机。

在这种“自嗨式创新”氛围下,技术团队与业务部门的协作关系逐步疏远,AI项目难以形成合力。因此,央国企唯有正视创新项目背后的深层症结,才能为AI战略落地打下坚实基础,实现从技术尝鲜到价值创造的根本转变。

三、央国企AI战略落地的五大核心挑战

(1)沟通壁垒

央国企在AI项目推进过程中,管理层与技术团队之间普遍存在沟通壁垒,而这主要是因为管理者通常提出模糊的目标或愿景,技术团队则习惯以高度专业化的技术术语回应,导致双方难以形成有效的信息互通。这种沟通失衡不仅使需求分析环节偏离实际业务痛点,还让项目目标与企业核心战略出现错位,最终影响了AI项目的整体推进效率和落地效果。

(2)资源受限

在实际操作中,技术团队常常面临人力、数据和资金等多方面的资源约束。AI项目往往需要持续的投入和多部门协作,但央国企受制于预算审批、人员编制等体制性因素,技术团队难以获得充足的资源支持,这将直接导致创新项目无法规模化、系统化推进,只能选择短周期、低投入的“小项目”试水,影响了AI战略的深度和广度。

(3)数据短板

高质量的数据基础是AI项目成功的关键,但央国企在数据治理方面普遍薄弱:数据分散在不同部门,缺乏统一的采集、清洗和标准化流程,数据质量参差不齐。这种数据孤岛现象严重制约了AI模型的训练和应用效果,既降低了智能化决策的科学性,也阻碍了AI与核心业务的深度融合。

(4)人才瓶颈

AI项目的推进离不开复合型人才,但央国企在人才结构上存在明显短板——一方面,企业缺乏既懂业务又懂AI的跨界专家,导致技术团队难以准确理解和转化业务需求;另一方面,组织内部的协作能力不足,各部门各自为政,难以形成合力。人才短缺和能力结构单一,使得AI项目难以实现创新突破和持续发展。

(5)战略缺位

央国企AI应用过程中普遍存在顶层设计不足的问题。具体来说,大多数项目缺乏系统的战略规划和清晰的长期目标,容易陷入零散试点和技术“自嗨”的误区,缺乏统一的技术架构和数据标准也将导致企业技术栈日益复杂,数据孤岛愈发严重、业务与技术难以真正协同,使得AI创新难以成为企业高质量发展的核心驱动力。

四、央国企AI应用的系统化解决路径

(1)业务导向

央国企推动AI应用的首要路径是回归业务本质,这意味着管理层需从技术崇拜和跟风心态中走出,转而以业务价值为中心,明确AI项目应服务于企业实际经营目标。在此期间,管理者应主动提出具体的业务场景和痛点,让技术团队以业务语言与需求部门沟通,推动AI方案从“想做什么”转变为“解决什么”,以确保创新与企业发展方向同频共振。

(2)跨部门协作

为实现AI项目落地,企业必须打破传统部门界限。更加具体地说,央国企可组建由业务、技术、数据等多方组成的AI工作组,建立全流程协作机制,并通过协同参与需求分析、模型设计、测试部署等环节,保证每个AI应用都能贴合实际业务流程,减少信息传递损耗。跨部门协作不仅提升AI项目的落地率,也增强了团队对创新变革的整体认同感。

(3)快速试点

在推进AI创新时,央国企应采取“小步快跑”的策略,比方说通过小规模、低风险的试点项目,快速验证AI应用的可行性和业务价值。企业需要注意的是,试点过程中要注重成果可扩展性,确保优秀方案能无缝对接至核心业务系统,并具备推广和集成的技术基础。这样既可降低创新失败的代价,又能逐步积累成功经验,为后续大规模推广奠定坚实基础。

(4)数据治理

高质量数据是AI成功的关键保障。为此,央国企需加大数据基础设施投入,建立统一的数据采集、治理和安全管理体系,如此一来不但能够以完善的数据治理提升数据的准确性和一致性,也为AI模型持续优化创造了条件。此外,基于这一系列需求,红海云还能够凭借在数据治理与业务流程集成方面的丰富经验,帮助央国企实现数据资源的高效流通和智能分析。

(5)人才建设

打造复合型人才队伍是央国企AI战略落地的重要保障——企业应通过内部培训、外部引进和产学研合作等多种方式,提升团队成员的AI技术能力和业务理解力,并在这一过程中重点培养既懂技术又熟悉业务的跨界骨干,提升组织的创新协作水平。与此同时,红海云可为企业量身定制人才发展方案,助力央国企构建支撑AI创新的高素质人才梯队。

面对AI技术日益深入的行业变革,央国企若想实现真正的数智化升级就必须摒弃“为创新而创新”的短视思维,转向以业务价值为导向、系统性规划和数据驱动的转型路径。也只有管理层与技术团队协同发力,完善数据治理和人才体系,才能让AI项目成为推动企业创新发展的有力工具,而非资源浪费的“表演秀”。为此,红海云作为央国企数智化转型的专业合作伙伴,将持续提供平台、方法论和人才发展解决方案,助力央国企在AI时代实现高质量发展。